这四家入选!@虹口人!赶紧点赞吧

上海市精神文明办组织开展2022-2024年度上海市“创新、创优”新时代文明实践和志愿服务示范中心创建活动,创建区级新时代文明实践示范中心、乡镇(街道)级新时代文明实践示范中心、区级志愿服务示范中心和乡镇(街道)级社区志愿服务中心。经各创建单位踊跃参与,共有66家候选单位进入创建经验集中宣传展示阶段,接受网友点赞。

其中虹口区新时代文明实践中心、虹口区嘉兴路街道新时代文明实践分中心、虹口区曲阳路街道新时代文明实践分中心、虹口区四川北路街道社区志愿服务中心共4家入选。

点赞时间为2023年6月5日至2023年6月14日,为期10天。每位网友每天只能点赞一次哦。

点击文末“阅读原文”或扫描二维码,进入点赞页面

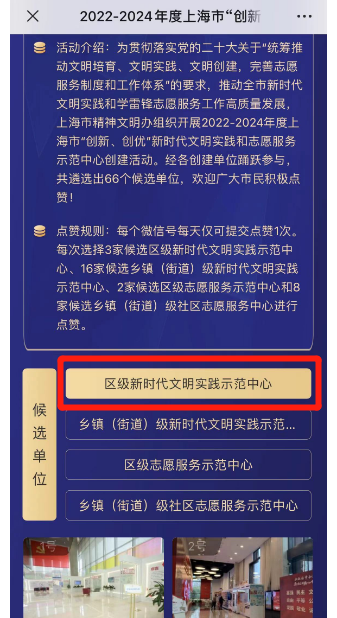

进入点赞页面,在“候选单位”中选择“区级新时代文明实践示范中心”

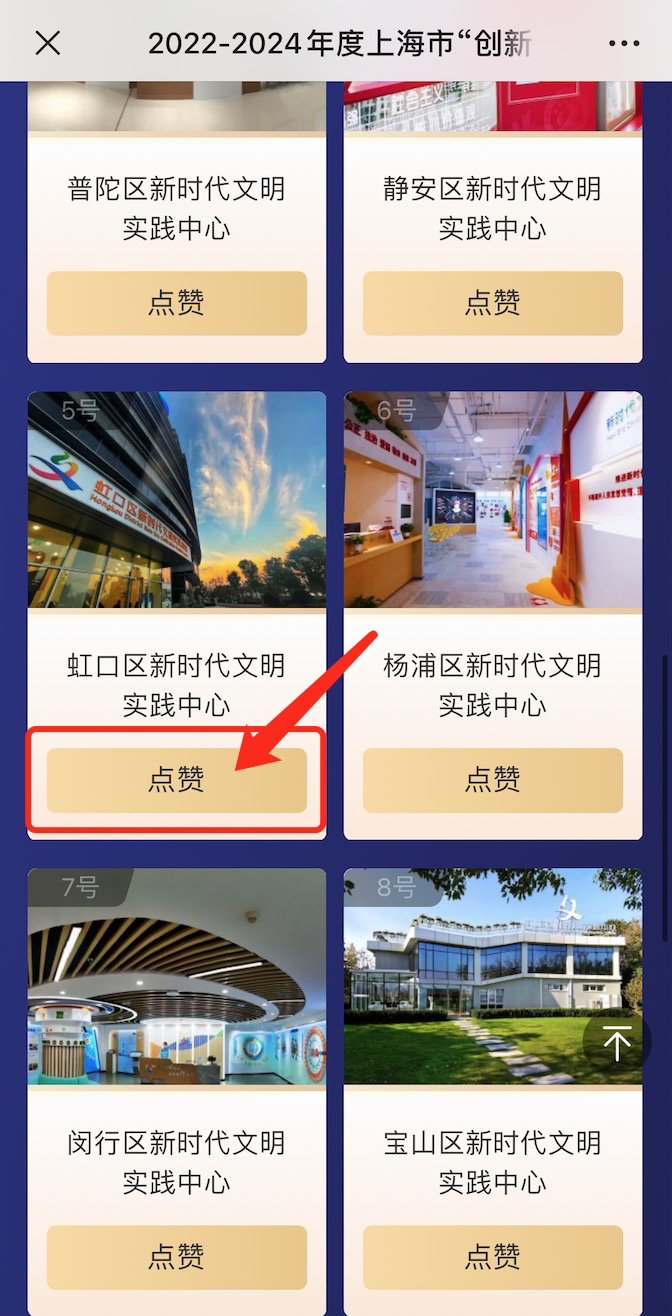

找到5号“虹口区新时代文明实践中心”,点击“点赞”

进入点赞页面,在“候选单位”中选择“乡镇(街道)级新时代文明实践示范中心”

找到11号“虹口区嘉兴路街道新时代文明实践分中心”及12号“虹口区曲阳路街道新时代文明实践分中心”,分别点击“点赞”

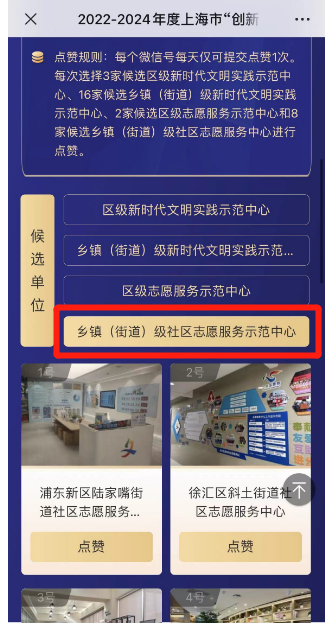

进入点赞页面,在“候选单位”中选择“乡镇(街道)级社区志愿服务示范中心”

找到6号“虹口区四川北路街道社区志愿服务中心”,点击“点赞”

点赞规则:每个微信号每天均可提交点赞1次,每次选择3家候选区级新时代文明实践示范中心、16家候选乡镇 (街道) 级新时代文明实践示范中心、2家候选区级志愿服务示范中心和8家候选乡镇 (街道)级社区志愿服务中心进行点赞。

一起来为虹口的候选示范中心点赞吧!

虹口区新时代文明实践中心

虹口区委区政府高度重视新时代文明实践中心建设工作,深入贯彻落实习近平总书记关于新时代文明实践和学雷锋志愿服务工作的重要指示精神, 秉持“群众在哪里,文明实践就延伸到哪里”的工作理念,持续推动新时代文明实践中心建设和志愿服务体系建设在双向提升中实现高质量发展,形成了阵地网络全域覆盖、线上线下同频共振、特色品牌交相呼应的文明实践新格局,打通了宣传群众、教育群众、关心群众、服务群众的“最后一公里”。

一、强化融合联动,打造全覆盖文明实践网络

虹口区不断加强新时代文明实践三级阵地标准化建设。“1+8+197”三级阵地全部实现标准化运行,2022年全区选树40个文明实践示范站。位于北外滩滨江杨树浦路78号的区新时代文明实践中心,建筑面积541平方米,是全市首家由社会力量提供阵地建设的区级文明实践中心。区中心以志愿服务助力文明实践,着力打造“双语会客厅”和“人才会客厅”。同时,在全区打造中共四大纪念馆、益民食品一厂历史展示馆、1925书局等107个新时代文明实践特色站,构建“15分钟文明实践圈”。联动中国证券博物馆、上海邮政博物馆、犹太难民纪念馆等特色阵地,推进“一江一河”新时代文明实践示范带建设,使滨江水岸成为有温度、有活力、有格调的“国际会客厅”,实现了“阵地共建、活动共联、队伍共育”的全覆盖文明实践综合体。

二、坚持守正创新,推动文明实践走深走实

一是以传播党的创新理论为首要任务,凝心铸魂,打造“全域大思政课”。联动区委讲师团、90后宣讲团、“海上旧里”解说团等传播党的声音,讲好虹口故事,推动虹口成为习近平新时代中国特色社会主义思想的生动实践地和重要育人园;成立“红色文化生态工作室”,全面梳理研究红色资源,传承红色文化;开展行走宣讲新年“第一课”,引导未成年人传承红色基因,赓续红色血脉,汲取青春奋进力量。二是以弘扬时代新风正气为主要目标,砥砺奋进,奏响城区文明乐章。结合“3·5”和“12·5”新时代文明实践活动日”开展系列活动;弘扬中华民族优秀传统文化,开展民族艺术课堂系列讲座;创新文明实践载体,与上海市第一人民医院、虹口区社区学院、复旦大学等合作“机智的医生”、“非遗技艺”、“文明好习惯”等品牌专栏,在“上海虹口”全平台线上直播、在各大视频平台上线短视频;提升扩大文明实践感受度与参与面,与上海电视台合作拍摄和宣传“文明实践在上海——共享海派新生活(虹口篇)”电视片等。三是以弘扬传承雷锋精神为有效载体,凝聚力量,健全高质量志愿服务体系。区中心统筹全区志愿者队伍,定期召开志愿者工作会议及志愿者骨干培训会,强化志愿者管理;通过线上平台发动群众参与志愿项目,实现全区注册志愿者人数约19.3万余人,约占常住人口比例25%;联合复旦、上外等高校和文明单位,将一批有专业技能、有青春活力、有创造力的青年志愿者充实到志愿服务队伍中,拓展志愿团队;通过典型选树培育有影响力的文明实践志愿服务队伍2000余支,其中全国最美志愿者4名、全国最佳志愿服务组织1家、全国学雷锋活动示范点1个、市级优秀志愿者125名、市级优秀志愿服务集体59支。

三、推动资源互通,培育文明实践品牌项目

一是提升精准服务群众效能。结合区域特色和资源,打造“一街一品”惠民利民文明实践项目,推出“一小时志愿者”、青年“三进”、领航公益屋等20余项品牌项目。同时积极探索“互联网+文明实践”模式,完善五单闭环管理模式,发挥“益彩虹”区平台功能,实现了资源高度整合、高效利用,数据共享。二是着力培育区域特色品牌。打造“虹”阵地、优化“虹”路线、讲好“虹”故事,区中心组建“文化三地”百人志愿宣讲团,打通理论宣讲最后一公里。同时,结合市民修身行动,开展“文化三地”人文行走,开发“文化三地”人文掌上行H5;围绕中共四大纪念馆、多伦路、鲁迅公园等历史文化资源,推出四川北路红色文化路线、多伦路山阴路名人文化路线。截至目前,已开展路线宣讲活动近300场,线上线下15万余人次参与。三是因地制宜打造文明窗口。以志愿者为主体力量,以群众性精神文明创建为抓手,积极举办“好家风好家训”、“新七不”、垃圾分类、文明交通、清瓶行动、“双路长制”等丰富多彩的文明实践活动;培育文明实践“大家谈”“大家拍”“大家评”等活动品牌,引导市民养成文明健康生活习惯,助力文明城区创建。

四、不断完善架构,健全常态化工作机制

在区委、区政府领导下,形成“各负其责、上下贯通、横向协同、各方参与”的工作格局。健全联席会议制度,制定各成员部门文明实践重点工作项目清单,健全三级运转机制。通过“五单式”服务群众流程,推动品牌项目高效化、高质化运行。加强调研指导,发挥实时监督功能,督促任务落实。

虹口区将顺应时代发展新趋势、百姓生活新需求、区域发展新特点,积极贯彻落实党的二十大精神,推动新时代文明实践中心建设从阵地拓展向内涵深化迈进,从夯实基础向提档升级迈进,从外聚人气向内聚人心迈进,建设“上海北外滩,浦江金三角”,全力打造中国式现代化生动实践地贡献文明实践和志愿服务的磅礴力量。

嘉兴路街道新时代文明实践分中心

嘉兴路街道深入贯彻落实习近平总书记视察上海市虹口区市民驿站嘉兴路街道第一分站重要讲话精神,进一步聚焦志愿服务与社区治理深度融合,推动文明实践在嘉兴社区落地生根。获评全国文化和旅游领域“最美志愿服务社区”、国务院残疾人工作委员会授牌“残疾人之家”、全国示范性老年友好社区、上海市“市民修身行动”市级示范点、“创新、创优”上海市社区志愿服务品牌创新示范中心、上海市示范性学生社区实践指导站等荣誉称号。

一、构建文明网络矩阵,注重“三个强化”

一是强化阵地建设。分中心位于瑞虹路400号,面积3625平方米,融合文化中心功能,打造集理论宣讲、文明实践、助老帮扶、文化惠民、科学普及、终身教育、志愿服务孵化等功能于一体的文明实践阵地网络,建立“1+5+29+N”新时代文明实践组织体系与调度协调机制。现有注册志愿者23058人,累计服务时长超过242万小时。二是强化组织保障。拓宽联系服务群众渠道,与52家优秀企事业单位达成文明共建,形成联动机制。畅通需求收集和供需对接渠道,依托市级与区级新时代文明实践综合服务平台,年组织条块联动共建文明实践项目5158个。落实 “五单式”精准服务群众的文明实践项目6055单,充分盘活各类资源。三是强化队伍建设。大力培育志愿服务队伍,组建包括城市文明、文化服务、社区平安、公益宣传、金色夕阳、爱心筑梦、青春之行为主的“七彩嘉园”志愿服务团队71支。涌现出垃圾分类青年志愿者团队、全国文明家庭、全国最美家庭、全国敬老爱老助老模范人物、全国抗击新冠肺炎疫情先进个人等先进典型与优秀志愿服务品牌队伍。

二、丰富文明实践内涵,突出“五个聚焦”

文明实践处处可为、时时可为、人人可为。一是聚焦思想引领。全国先进工作者、中共四大纪念馆馆长等百名优秀志愿者线上讲解党史,传播红色思想。上海交通大学、复旦大学、中医药大学30名专家教授组成“潘老师读书会”,每月开展理论宣讲与科普文化交流。二是聚焦文明秩序。200名志愿者每天3班在和平公园开展文明引导,每年近2000人次志愿者维护交通文明,1300余人次平安志愿者守护社区平安。三是聚焦弱势群体。228名“小老人”志愿者与1102位高龄独居老人结对,推进“老伙伴计划”;为问题儿童家长开展“心灵之桥”沙龙;服务聋哑人的“无声世界”读书会坚持了26年。四是聚焦生态环保。2018年习总书记考察街道时,与正在交流如何在社区推广垃圾分类的青年志愿者亲切交谈并指出,“垃圾分类工作就是新时尚!垃圾综合处理需要全民参与,上海要把这项工作抓紧抓实办好”。时至今日,“新时尚”已变成“好习惯”,居民垃圾分类准确率超过95%。五是聚焦文化惠民。中学生为小学生开设趣味化学、围棋等16门“公益奇趣课堂”;红叶书画工作室120名志愿者17年来周周用讲座和课程弘扬传统文化;街道每年举办公益文化培训逾1700场,荣获全球青少年书法大会金奖、全国柔力球竞赛一等奖等数百个奖项,社区文化入选上海公共文化服务高质量发展案例。

三、大力弘扬志愿精神,着力“三个创新”

嘉兴路街道充分引导市民群众参与文明实践和志愿服务。一是创新宣传方式。拓展新媒体阵地,利用公众号、微信群、抖音等方式,打通宣传、教育、服务群众“最后一公里”。二是创新服务模式。设立35个文明实践站,制定详细的工作流程和制度,定期举办志愿者招募和管理培训会。严格记录志愿时长,完善志愿积分奖励与回馈机制。全面推行辖区内的共产党员“双报到”制度,动员团员和白领青年参与志愿服务,将文明实践阵地从小区向商圈、园区、文明单位延伸。三是创新激励形式。通过评选优秀志愿者、设计党员志愿者采访录、制作志愿服务宣传片、创作志愿者歌曲《上海,我们的爱》等形式大力宣传志愿精神。2022年共开展志愿服务647项,志愿服务23.5万人次,发动防疫志愿者5500名。

曲阳路街道新时代文明实践分中心

曲阳路街道新时代文明实践分中心位于虹口区中山北一路998号,占地面积6800平方米,紧扣曲阳社区实际,扎实推动本社区新时代文明实践工作走深走实,助力社区精神文明建设融合发展。

一、着力打造文明实践共同体,汇集群众力量聚沙成塔

一是夯实阵地基础建设,搭建文明实践大平台。构建1个分中心+24个实践分站+N个特色实践站的新时代文明实践体系,制定分中心工作方案,明确分中心和实践站的功能定位,确定分中心供需对接、注册认证等九大功能,做到周周有活动,月月有沟通。赤三、东四、东五、林云和曲二5个实践站评为2022年度区新时代文明实践示范站。二是创设特色实践站。结合辖区内企业、文明单位等的各自特点,设立了“曲阳·邻聚里””明佳集团““励佳志工服务”“森信志愿服务队”“西本新干线志愿服务队”“早起鸟志愿服务队”“张心亚助残工作室”“殷仁俊—爱心剪志愿者工作室”等一批特色实践站品牌,不断延伸文明实践工作末端,形成“零距离”服务格局。

二、着力构建志愿主题服务新格局,引流志愿服务细水成川

一是百花齐放广泛开展社区志愿服务。在全街道范围内深入开展学雷锋主题系列志愿服务活动、未成年人实践活动;积极推进“最美曲阳人”“社区之星”等优秀志愿者评选活动,让新时代文明理念扎根各行各业和社区居民心中。获“全国劳模”、“全国最美志愿者”的社区党员志愿者殷仁俊荣登2022年第三季度“中国好人榜”,获“2021十大感动上海年度人物”、“全国最美志愿者”的社区志愿者张心亚荣登第四季度“中国好人榜”,森信志愿服务队的王文其荣获九三学社中央委员会“社会服务先进个人”,早起鸟志愿服务队的杨瑛被评为“虹口区新时代奋斗”先进个人,旭捷实业的社区志愿者殷海琴被评为2022年度第十届虹口区慈善之星。二是凝心聚力深入开展抗疫志愿服务。根据疫情发展情况,将志愿服务纳入街道常态化疫情防控工作总体安排,细化抗疫七大类志愿者岗位职责分工,切实组织好疫情防控从“最后一百米”到“家门口”志愿服务。据不完全统计,“大上海保护战”期间,曲阳社区共发动在各个岗位志愿者达12000余人,西本新干线志愿服务队的虞钢获得民建上海市委2022年“众志成城、同心抗疫”先进个人。三是开拓创新培育志愿特色项目。从实践站社区志愿服务项目中遴选具备时代特色、发展性与创新性的项目进行孵化,同时引入专业社会组织设计特色项目,实施开展了“我们DE节日”“学习DE社区共学堂”“绿马甲·星期四美丽社区”“温情曲阳·阳光护苗”“美丽楼道服务促进计划”等一系列项目,取得良好社会效应。

三、着力深化文明实践项目建设,整合各方资源峰聚成山

一是开展“社区大宣讲”,迎接宣传党的二十大。依托社区党校、“党史宣讲团”等资源优势,线上线下相结合,根据疫情防控情况适时开展面向基层干部、居民区党员群众、两新企业党员的理论宣讲。充分发挥“学习强国”等平台作用,多渠道开展理论学习教育,夯实理论阵地建设。广泛开展迎接“党的二十大”“强国复兴有我”等重大主题宣传和群众性宣传教育活动。二是讲好“大思政课”,丰富宣传深度和内涵。在原有“曲苑—初心车站—市民驿站”的基础上,依托虹馨工程,通过一体化设计改造,挖掘升级“改革开放话今朝”大思政课路线,打造“曲苑”大思政课2.0版,形成社区共建、共治、共享体,不断深化所蕴含的红色基因和时代精神。三是挖掘辖区资源,构建文明实践圈。积极联动区域化党建单位和“两新”单位资源,建立“两新”组织志愿者工作室,探索以科技产业公司为平台的新时代科技企业特色实践站。定期户外公共场所开展“文明实践推动月”活动。结合节日和重大宣传节点,通过广泛开展形式多样的新时代文明实践活动,持续提升社区居民文明实践参与度。

四川北路街道社区志愿服务中心

四川北路街道社区志愿服务中心位于海伦路505号六楼,面积约260平米,中心于2017年成立,2018年获“创新、创优”上海市社区志愿服务品牌创新示范中心。

一、做好统筹构建志愿服务网络

中心以自身建设为根本,依托区域内丰富的红色文化、海派文化资源,建成了中共四大纪念馆和上海市第一人民医院2个市级志愿服务基地,21个居民区志愿服务站全覆盖,形成了完整的志愿服务网络,并制定与之相匹配的组织架构、工作制度和运作流程。中心现有20个党员志愿者工作室和100多支社区志愿服务队,截至目前,登记志愿者累计9300余人,占常住人口的20.22%。中心配备2名专职人员,每年落实100万财政预算,统筹做好各项工作。

街道着力打造理论宣讲、社区教育、公共文化、科普服务、健身体育、卫生健康、助老服务、邻里守望、平安建设、垃圾分类、心理疏导、法律援助、交通秩序、河道守护、公益心愿、疫情防控等综合志愿服务项目。每月都有医疗咨询、法律援助、“邻里守望”等志愿服务进居民区、进楼宇、进企业。每逢3月5日学雷锋日、“七一”党的生日、12月5日国际志愿者日等重要时间节点,中心组织辖区各单位、各组织为社区居民、白领提供大型志愿服务。

二、“文化三地”彰显“红色”特点

四川北路街道被誉为“天然的党史学堂”,中心将理论宣讲、理论教育搬到“社会大课堂”,擦亮 “文化三地”品牌,探索山阴路历史风貌区保护开发,启动红色资源保护利用和影响力提升计划,深化鲁迅小道的再升级再提升,积极打造木刻讲习所、多伦路街区 “虹”讲堂 、恒丰里百年石库门的党史学堂 、鲁迅故居旁的红色教室等,打造有特色的“学习处”和“打卡点”;设计“川北三线--行走四川路、学思悟党史”行走中的党课;聘请张家禾老师,中共四大纪念馆馆长童科等 8位专家担任工作室的专家级成员。进一步加强“川北新动能”志愿宣讲团的力量,在行走中、骑行中、云端中当好“虹”主播 ,开设“虹”讲堂,讲授全域“大思政课”的相关线路,并且深入社区、学校、企业等开展志愿宣讲。“海上旧里”志愿解说团多年来坚持讲解多伦路的名人往事和建筑特点,荣获“上海市志愿服务先进集体”,讲解员丁沪荣获上海市优秀志愿者、上海社区教育最美志愿者。中共四大纪念馆以传播红色文化、弘扬核心价值观为出发点,成立了“力量之源”志愿服务总队,获全国最佳志愿服务组织称号。

三、“数字化”传播志愿服务成果

中心统筹志愿者团队开展全域大思政课“数字化”工作,将志愿者们的理论宣讲内容以视频的方式进行记录和制作,通过网络平台在区域内广泛传播,让居民们用手机就能体验优质的生动党课。其中“川北三线--行走四川路、学思悟党史”行走中的党课系列视频和百集《见证:四川北路的红色印迹》微党史系列视频颇受居民们喜爱。以区域内红色故事为主线背景,社区志愿者主演的红色文化原创 MV《信仰的力量》系列,被市委宣传部表彰为“上海市民微电影优秀专题作品”。

四、传播正能量 ,温情暖人心

街道为全国最美志愿者易妈妈免费提供了宽敞的办公场地,并解决水电煤等日常运营费用。社区舞蹈队根据易妈妈的感人事迹创作并编排了舞蹈《心生树》,获得上海市群文新人新作展评展演“群文新作奖”。军之声合唱团演唱了易妈妈作词的《绿色生命之歌》,号召更多的志愿者加入。严家珍老师带领的育苗工作室对弱势群体家庭的孩子,在思想上关心,心理上沟通,学习上指导,还在经济上资助。还编织毛衣送给特殊家庭孩子,有的还寄往贫困灾区。2014年夏天至今,她又将服务注入阳光之家,教授青少年用力所能及的爱心服务来回馈社会需要爱心的孩子。

四川北路街道社区志愿服务中心将大力弘扬奉献友爱互助进步的志愿精神和助人为乐的传统美德,高度重视志愿者队伍建设,提升志愿服务的影响力。

- 上一篇: “十四五”后半程,大家最关注虹口哪个领域?

- 下一篇: 北横通道新建工程Ⅷ标顺利贯通