新民晚报:跟着镜头一览外滩百年风云

今日外滩源航拍 记者 王凯 摄

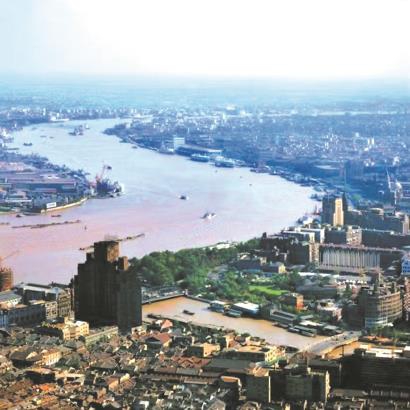

1983年的外滩航拍

1925年的历史照片

外滩源修缮纪念

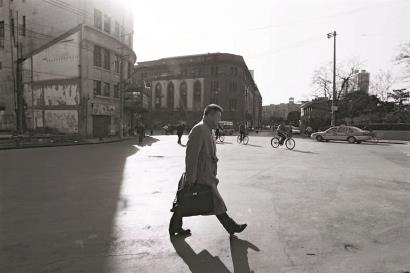

作家孙甘露,二○○六

女青年会大楼三楼展厅一角

外滩的故事存在于无数的照片和电影中。不管是现实中的外滩建筑,还是关于外滩的影像,它们都是时间的容器,每当驻足或凝视,我们就会进入一段时光之旅,面孔、地方、历史、记忆一路反复闪现,似近犹远、虚实难辨。区别于现代艺术展中惯常的“白盒子”空间,今天开幕的展览“回望——外滩的9个隐身片段”在4栋历史建筑——女青年会大楼、哈密大楼、协进大楼、兰心大楼中同时呈现。9位艺术家带领我们回看和讲述一个个由不同的个体、生活和生命经历所构成的,可以触摸和感知的,丰富而独特的外滩。

同一位置

百年间发生了什么

一进入女青年会大楼三楼600余平方米的主展厅,正对门便是一张摄影师徐明收集的1925年的上海历史照片。有意思的是,这张照片的拍摄和观看到的情景正是今天的我们脚下所处的同一个位置从窗口向外张望的情景。照片的尺幅不小,当年英领馆留下的裙楼近在咫尺,协进会的新舍在照片的左侧刚刚竖起,右侧的尽头是外滩的后背,浦江的远处隐约呈现古老饭店的身姿。彼时的上海天际线,远没有今天般高耸,但却不见两栋雷同的建筑。如城市考古队员一般做着城市历史普及工作的摄影师,考证出了当年教堂所处的位置、英领馆工作人员宿舍的位置……

“百年之后,你我仍在此处,再一次望向窗外,看看这百年间发生了什么,又留下了什么?”徐明说。

同一空间

聚散间有多少故事

协进大楼一层,摄影家陆杰的作品占据了整个空间。近40年前,陆杰开始运用各种手段航拍上海,他所展出的照片带领观众一起以俯瞰的视角审视这座城市的变迁。他还借用电影手法拍摄了两位著名的上海作家——孙甘露与沈宏非在改造前的外滩源地区的环境肖像。2006年,陆杰为孙甘露拍摄的场景选择了上海大厦18楼的大平台,以及改造前的外滩源。为沈宏非拍摄,陆杰选择了和平饭店背后的滇池路,那里是沈宏非度过童年的地方。镜头中,沈宏非站在自童年起就熟识的街道上,神态怡然自得。拍摄他们,陆杰消耗了大量的反转胶片,照片隐喻着城市中个体与空间之间对峙、凝视、游荡、侧身隐匿等各种微妙关系,同时也呼应了孙甘露作品中“此地是他乡”这一城市人永恒的主题。

另一个占据整个空间展览的是司徒嘉怡,她的作品在兰心大楼中展出,以叙事空间与舞蹈影像重述个人的家族故事。司徒嘉怡的曾祖父曾担任江南造船厂总工程师,家族中五六个人都有音乐天赋,叔叔拿过格莱美奖,爷爷辈中有一位是上海音乐学院的创始人。多年前泛黄的《大公报》曾经刊登一张兰心大戏院的演出节目单,就是司徒嘉怡祖辈四人的家族音乐会。虽然彼时的兰心大戏院已经搬到了茂名路,但外滩的兰心正是茂名路兰心的出发点。历史空间里的一砖一瓦,记录着这些聚散离合。

同一街区

两条文化艺术线路

策展人施瀚涛告诉记者,从外滩源到整个外滩地区是上海这座现代城市的发源地,也见证了这座城市现当代历史的演变。从中外侨民早年在这片土地上的探索、冒险和奋斗,到带着美好憧憬所展开的社会主义改造,再到过去三四十年的回归、复兴和再造,时间和历史如水一般在这片土地上暗流涌动,演绎着无数的人的故事,不乏困顿、寂寞,但更彰显着进取和不息的活力。

明年3月之前,外滩源会继续举办一些与城市空间、历史街区相关的展览,与不远处的外滩美术馆的学术艺术展形成两条既呼应又互补的文化艺术线路。“未来,外滩源的整个更新计划会与周边环境更融合。”施瀚涛说。本报记者 徐翌晟