虹口区增强城区核心竞争力,开创高质量发展新局面;争创习近平文化思想最佳实践地“虹口样本”

(本文刊于2024年1月22日文汇报上海两会特刊)

增强城区核心竞争力,开创高质量发展新局面

上海北外滩、都市新标杆——这是虹口区在新时代新征程新的发展坐标,也是虹口区加压蓄力、奋力起跳的发力点。

今年是新中国成立75周年,是实现“十四五”规划目标任务的关键一年,也是北外滩进入“塑功能”阶段的重要一年。虹口区委书记李谦表示,新的一年,将坚持把全面增强城区核心竞争力作为使命任务,坚持把提升区域功能和产业能级作为根本目标,坚持把强化全球资源配置能力作为关键抓手,坚持把系统推进城市更新作为重要方法路径,坚持把一以贯之创新引领作为保障举措。全面加快城市更新,推动城区面貌更加美丽宜居、重点区域更具功能特色、公共服务更加便捷高效、城区运行更加智慧有序,进一步提升城区功能、产业能级、品质面貌和韧性安全,开创虹口高质量发展新局面。

长风浩荡启新程,实干笃行再出发。虹口区将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会以及中央经济工作会议精神,深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神,认真落实十二届市委四次全会精神,坚持稳中求进工作总基调,完整、准确、全面贯彻新发展理念,围绕推动高质量发展首要任务和构建新发展格局战略任务,服务全市强化“四大功能”和建设“五个中心”重要使命,全力打造“上海北外滩、都市新标杆”,努力成为中国式现代化重要展示窗口,在上海加快建成具有世界影响力的社会主义现代化国际大都市中发挥更大作用。

培育新动能,提升产业竞争力、增强城区综合实力

去年,虹口区积极实施“北外滩现代服务业集聚区”和“北中环科创产业集聚带”联动发展战略,周周有活动、月月有签约、季季有开工,推动经济发展提质增效。一般公共预算收入197亿元,增长8.3%。全区新增高能级企业总部、研发中心和创新性平台31家。信息、科技、文体服务业营收分别增长25.6%、12.2%和43.2%。

特别是作为全市首个“走出境”的区级政府,大力开展海内外投资推介,全年举办219场高质量推介会,12批次225个重点项目集中签约,涉及总投资775亿元。先后落地25个国家(地区)的99个重点外资项目,新设企业8527户,增长284%,增速居全市第一。

今年,全区经济社会发展的主要预期目标是:一般公共预算收入增长6%,完成政府实事项目8个方面44项。坚持北外滩“新时代都市发展新标杆”的战略定位,打造上海“五个中心”建设的总部集聚区和“四大功能”的核心承载区。一方面,主动融入市域空间新格局。发挥“中心发力”新引擎作用,强化与中心辐射功能相匹配的产业定位,持续迈向产业链高端环节和服务链高价值区段。另一方面,强化全球资源配置功能。实施总部增能计划,大力引进具有全球竞争力的行业龙头和领军企业。同时,强化开放枢纽门户功能。实施全球服务商、贸易商、品牌集聚计划、外资总部提质增能计划、国际经济组织集聚计划、国际顶尖人才引进计划,以及国际级消费集聚区和国际居住社区打造计划等“八大行动计划”,继续办好北外滩国际航运论坛、财富与文化论坛等高层次活动。此外,将以绿色化、数字化推动区域转型,打造未来城市样板。

虹口区将积极提升产业竞争力,增强城区综合实力。从招商角度讲,将在形成有更多部门牵头、更多国企招商以及全部街道营商的“区属”到“区域”招商大格局基础上,聚焦总部,形成跨国公司总部、民营总部、贸易型总部和创新型总部集聚发展态势;聚焦国际,对标国别多、实到外资多、外企数量多、外贸规模大、外籍黏性强、全球影响力大的要求,着力吸引外资落地。从产业角度讲,将持续推进金融夯基拓能、航运延链升级、贸易创新转型,强化科技创新策源,发展新质生产力;强化高端产业引领,集聚高端服务业。加快“双北”园区联动发展,以更大体量、更好品质、更高能级参与全市中央商务区和科技产业园区竞争与合作。具体而言,金融产业将大力引进持牌机构和QDLP、QFLP试点机构,以“五大金融”推动引导金融资源优先配置服务科技创新、绿色转型、普惠小微和数字经济;航运产业将推动“数字化、智能化、绿色化”转型,重点聚焦航运交易、航运保险、海事仲裁等高端航运服务攻坚突破;贸易产业将着力引进高能级贸易商,拓展中间品贸易、文化贸易、数字贸易、跨境电商等新业态新模式。作为中心城区,虹口区还将进一步提高科技创新浓度。聚焦科技成果转化、科技服务业发展和科创总部集聚,集中精力把已经布局的赛道企业集聚起来。结合城市更新三年行动计划,打造特色楼宇园区,制订专项政策全力支持。如,北中环以特色园区推动科技产业集聚发展,北外滩形成高端服务业总部集聚效应,进一步加码未来发展引擎动力。积极培育设计、法律、低碳、人力资源、邮轮、甜蜜等特色服务业。

北外滩开发建设提标提速,引领全域高质量发展

去年,虹口区聚焦北外滩,城市更新推进城区高标准转型。重大项目提标提速:山寿里等16个地块收尾交地,世界会客厅二期、135和138街坊等8个地块完成出让;“上海北外滩中心”、华贸顶奢品牌之家、新建路隧道唐山路匝道及核心区地下公共空间等8个项目开工;国华金融中心、金茂广场、海鸥饭店等10余个项目竣工交付,北横通道(东段)主线贯通。城市更新也加快推进:完成瑞康里等房屋征收及城市更新2500余户,推进房屋成套改造惠及198户居民;实施“美丽家园+”系列工程,完成旧住房修缮103万平方米,加装电梯签约140台、完工170台;“一园一楼一方案”推进园区更新和楼宇改造,梳理盘活存量低效资产。其中,北外滩89-92街坊连廊示范段入选申城十大最美慢行桥,雷士德工学院获城市更新优秀奖。

今年,虹口区将更好发挥北外滩引擎作用,加大力度同步塑造新标杆的形态和引领未来的核心功能。通过深化重点领域改革,特别是强化“专班推进、专员负责、全程帮办”机制,推进收储项目早拿地、拿地项目早开工、开工项目早竣工、竣工项目早投产,紧密衔接土地全生命周期链条。具体包括:全年实施房屋征收及城市更新不少于1700户,特别是以专班推进风貌甄别,加强文物和风貌的保护利用,加快土地整理,实现净地出让,助力企业拿地即开工;计划出让7幅地块,通过详细制定土地推介计划安排,尽早开展全球推介,创新供地模式,积极打造垂直园区,推进超高层建筑功能混合立体复合和总部遴选等新机制;推进世界会客厅二期、90街坊等项目顺利开工,上海北外滩中心、华贸顶奢品牌之家等项目加快建设,以及滨港商业中心、中垠广场等项目竣工。

围绕北外滩开发建设,今年虹口区还将一体推进“三个区”建设——一是国家邮轮旅游发展实验区。去年,首艘悬挂五星红旗的中国籍邮轮“招商伊敦号”北外滩启航,率先拉开中国国际邮轮复航大幕,国客中心全年累计靠泊32艘次。随着国际邮轮全面复航,今年邮轮经济将成为文旅消费新热点,虹口区将加快完善国客中心精品邮轮母港功能,进一步集聚邮轮总部,发展邮轮服务贸易,做大邮轮消费。二是国家级旅游度假区。今年是北外滩创建全国首个都市型国家级旅游度假区的关键一年,将加快推进《总体规划》明确的各类项目,精心开展建设标准研究,努力为上海打造“都市旅游首选城市”提供虹口样板。三是国际级消费集聚区。通过积极培育和挖掘文娱旅游、体育赛事、国货潮品等新的消费增长点,办好商旅文体促消费活动,推进特色商业、首发经济、夜间经济、体验经济等一齐发力,提升北外滩等标志性商圈能级。

虹口区还将赓续弘扬“文化三地”,坚持守正创新,推动文化事业改革,提升文化产业竞争力,加强国际传播能力建设,以“文化三地”建设打造城区发展软实力,努力成为上海建设国际文化大都市、习近平文化思想最佳实践地的核心承载区。

用心用情创造高品质生活,增强获得感满意度

去年,虹口区坚持尽力而为、量力而行,在高质量发展中增进民生福祉,着力解决好人民群众急难愁盼问题,切实把好事办好,实事办实,难事办妥,让发展成果更好惠及人民群众。全年共完成政府实事项目8个方面36项,推进15项民心工程。“乐业虹口”入选国家公共就业服务能力提升示范项目,虹口获评首批上海婴幼儿照护服务示范区,同时关心关爱新就业群体,为环卫工人等一线劳动者提供集中住所,开设小哥驿站,凉城、广中爱心接力站入选全国最美户外劳动者服务站点。此外,世外欧阳、上中国际及中福会幼儿园等揭牌开学,新增3家市级示范幼儿园,扎实办好家门口的好学校,促进各类教育均衡优质发展。把握超大城市中心城区规律特点,提升跨部门、跨层级、跨区域协同治理能力,“三所联动”机制在全市推广,并入选全国“枫桥式工作法”。虹口获评“全国市域社会治理现代化试点合格城市”和“上海平安示范城区”。

今年,虹口区将坚持以人民为中心,秉持“财力有一分增长,民生就有一分改善”,以再难也要想办法的韧劲办好民生实事、民心工程,不断增强公共服务和社会保障的均衡性和可及性,让工作生活在虹口的各类群体都能安居乐业、心情愉快、人生出彩、梦想成真,感受人民城市的温度。通过重点打造“15分钟社区生活圈”,提升公共服务水平。实施“美丽家园+”工程,统筹做好旧房修缮和加梯工作,让百姓住得安心,住得舒心。加快构建“一张床、一间房、一套房”的多层次租赁住房供应体系,试点开展趸租模式,推进筹集新时代城市建设者管理者之家床位。同时,加强与优质教育资源合作办学,在北外滩设立儿童托管中心。实施公共卫生三年行动计划,夯实分级诊疗和转诊体系。加大公共体育服务供给,高品质建设北外滩市民健身中心等体育设施,擦亮“虹赛场”全民健身赛事品牌。

此外,虹口区将坚持精细化思维,聚焦公共服务、城市安全、环境改善、基层民主,以数字化赋能城区治理,更好地统筹发展和安全,下“绣花”功夫,努力走出一条中国特色超大城市中心城区治理现代化的新路。深化首创性、牵引性改革,做实“乐业虹口”国家公共就业服务能力提升示范项目,打造虹口人才高地。继续深入贯彻落实总书记关于垃圾分类的重要指示和回信精神,打造垃圾分类升级版,建设上海碳秘馆。深化“三所联动”机制,依托北外滩国际法律服务港,推进“三所一庭”进楼宇进园区,服务商事调解和经济治理。推动“一网统管”迭代升级,提高平台数据采集、存储、处理和共享能力,建立全区统一的数字孪生底座,打造数字政府体系框架。强化“一网通办”高效赋能,推出更多“高效办成一件事”“免申即享”事项,让政务服务更加智慧精准、公平可及。

争创习近平文化思想最佳实践地“虹口样本”

虹口区拥有84处红色文化遗址遗迹,被誉为“海派文化重要发祥地、先进文化策源地、文化名人聚集地”。虹口历届区委、区政府高度重视“文化三地”工作,“文化三地”品牌建设已有“四梁八柱”雏形。

以争创习近平文化思想最佳实践区为目标,虹口区发布新一轮“文化三地”建设三年行动方案——《关于加快虹口区“文化三地”建设三年行动计划的实施方案(2024—2026年)》,更好担负新的文化使命,坚定文化自信,守好文化阵地。

“站在新时代新征程新起点,虹口要打造中国式现代化重要展示窗口,就必须在建设物质文明和精神文明相协调的现代化上走在前列,做好宣传思想文化工作具有特殊重要的意义。”虹口区委书记李谦表示,“文化三地”是虹口不可复制的珍贵资源,也是一份属于虹口人的荣誉与坚守。虹口区将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习领会习近平文化思想,认真贯彻落实全国和全市宣传思想文化工作会议精神,赓续“文化三地”基因,打响虹口文化品牌,为勇担时代使命、打造中国式现代化重要展示窗口提供坚强思想保证、强大精神力量和有利文化条件。

绘制蓝图,凝心铸魂指明方向

上海是文化建设的高地、是展示中华文明的重要窗口。五年前,虹口区在全市率先制定《关于加强红色文化建设的意见》,以思想引领来凝心铸魂,“让有信仰的人讲信仰”。五年间,虹口区建成投用全市首个文化人才公寓,全域“大思政课”成为全市示范,“鲁迅文化周”吸引超百万人参与,犹太难民纪念馆赴美办展影响广泛,北外滩友邦大剧院、胜利电影院、雷士德工学院等文化新地标竞相绽放……“文化三地”建设取得阶段性成果,城区软实力逐步提升、正能量持续充盈。

紧紧围绕争创习近平文化思想最佳实践区这个总体目标,根据虹口文化发展的新形势、新要求、新目标,虹口区研究制定新一轮“文化三地”建设三年行动方案,共推出36项主要任务和49个具体项目。包括推进历史文脉保护工程、推进红色文化传承工程、推进海派文化创新工程、推进名人文化集聚工程等。既总结“文化三地”现有品牌优势和先进经验,找准前期建设薄弱板块,更通过对标最高标准、最好水平,为未来三年“文化三地”的蓝图绘制指明了方向。

把握好“文化三地”人民性、国际性、民族性、时代性、融合性特质,虹口区“文化三地”建设将坚持传承发展、协调发展、创新发展、融合发展原则,实现文化建设思想引领更凸显,历史文化保护更系统,文化品牌效应更突出,文旅融合发展更生动,文化主体参与更多元,文化虹口IP标识度更明晰的目标。

思想引领,传承传扬红色文脉

虹口区拥有中共四大纪念馆、中国左翼作家联盟成立大会会址纪念馆、李白烈士故居等一批有影响力的红色场址;鲁迅、茅盾、沈尹默等文化名人曾在此居住。争创习近平文化思想最佳实践区,虹口区有着深厚的思想根基、精神根基和历史根基。

“既要让丰厚的文化资源提升价值,更要让文化软实力赋能高质量发展,真正让‘文化三地’成为具有世界影响力的上海文化品牌。”虹口区坚持把思想建设贯穿始终,大力弘扬伟大建党精神,推进先进文化和价值引领,着力建设具有强大凝聚力和引领力的社会主义意识形态。全区上下将自觉承担起用党的创新理论武装全党、教育人民这个首要政治任务,更好肩负起推动文化繁荣、建设文化强国、建设中华民族现代文明这一新的文化使命,不断擦亮“文化三地”名片,切实推动信仰信念坚如磐石、舆论引导话语响亮、文化发展生机勃勃。

推动虹口文化发展,首先要赓续血脉基因、筑牢民族根魂。虹口区将提升红色场址以及革命先辈的影响力和感召力,推进先进文化的传承保护、价值引领、当代表达,让红色永远成为虹口文化的主色调,让“文化三地”成为习近平文化思想最佳实践地的核心承载。虹口区将出台《历史文脉保护开发管理办法》。通过统筹推动各部门、各街道历史文化遗产保护和活化利用,守护好城区历史文脉,做好虹口“三地”文化遗产的系统性保护,在城市更新中把保护传承、活化利用的文章做深做透,深入推进历史建筑、风貌街区、革命遗址的规划策划。通过对四川北路沿线、提篮桥风貌保护区等历史街区的开发,推动海派里弄多元展示、大家名人集中展陈、犹太文化空间展览,坚持古为今用、推陈出新,推进虹口历史风貌整体开发,让历史文化“活起来”、更“火起来”。

思想就是力量,旗帜决定方向。虹口区将持续优化大思政精品线路和全域大思政课场景,深化思政育人。持续推进青少年人文护照、“五星红旗进万家”等特色活动,开展渐进式全年级段思政教育。用活虹口先进文化资源,挖掘身边场景,深化打造嘉兴低碳之旅、广中同心之路等优秀示范场景。统筹好虹口各类宣教阵地、宣讲资源,整合现有“虹讲堂”“区委讲师团”“市民巡讲团”等特色力量,面向不同群体推出个性化宣讲产品,让理论宣传接地气、有生气、见实效。深入实施青年理论家培育计划,发掘和培育更多典型宣讲团队和领衔人,尤其是吸引更多年轻人参与宣讲工作,做好90后宣讲团等年轻化团队建设,开展红色传讲人培育、微宣讲大赛等活动。

伟大的时代呼唤伟大作品,虹口区不缺载体和故事,将通过大力打造精品力作,促进“文化三地”标识感更强。通过市区合作试点建立全市首个文化人才公寓,引入集聚一批具有影响力和国际视野的高端文艺创作人才、文化艺术名家、文化产业领军人才和国际文化交流人才,促进文化人才与城区发展双向奔赴,提升基层文化服务能级和内容供给,让更多文化新人从这里走出。依托虹口区作家协会,放大虹口音乐创作基地、全国小戏小品创作基地优势,与市专业院团携手,让虹口原创精品更具显示度。

创新融合,塑造文化经济优势

当前,虹口区正加紧推进上海文学馆项目,规划建设新海派文化中心、北外滩国际艺术集聚区等,塑造文化经济的未来优势。

“守红色文化之‘正’,创先进文化、海派文化、名人文化融合发展之‘新’。”李谦表示,牢记文化使命,坚持不懈深化“文化三地”建设,必须更加突出开放包容。要从建设中华民族现代文明的高度,在各种文化交汇融合中进一步壮大主流文化,推动新时代海派文化繁荣发展。

虹口区将深入实施“文化+”战略,以文塑旅,以旅彰文,加强文创产业发展的整体性、协同性。一方面,促进城区发展与文化发展相结合,依托城市更新,提升多伦路等老街区文化功能,推动文化新地标不断涌现。另一方面,促进文化事业与文化产业相融合,建好北外滩国家旅游度假区、音乐谷和数字出版基地,发挥上海创新创意设计研究院和首个文化人才公寓等项目载体的平台效应,把全球优秀作品、领军企业、一流人才引进来,加快商旅文体联动,激发文创消费需求,一体推进文旅、设计、演艺等产业繁荣发展。同时,要促进品牌塑造与氛围营造相协同,接续办好鲁迅文化周、上海网络文学周、天马网络文学奖,打造和平阅读公园、河滨会客厅等公共文化新空间,建设好“北外滩艺术岸线”“四川北路演艺新联盟”和“环鲁迅公园艺文群落”,增强人民群众的文化获得感。整体推进区文创产业全面发展,并推动文创园区向文创街区、社区转型,推动形成完整文创产业链。

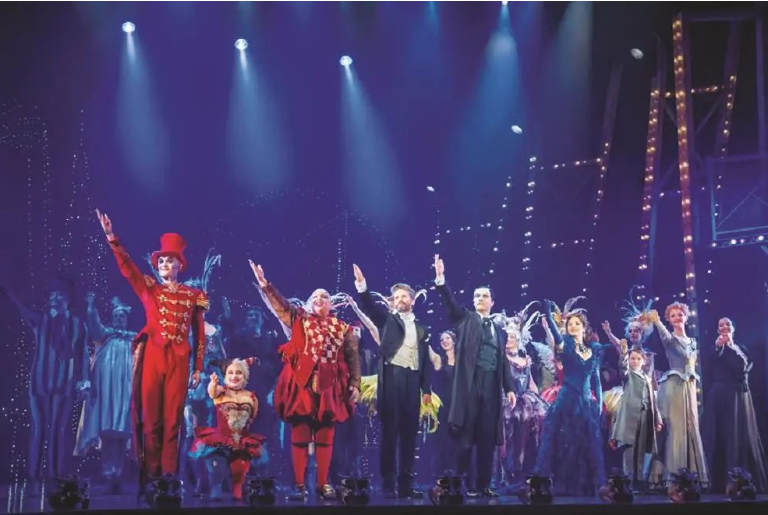

特别是要把握新一轮产业发展特点和消费升级特点,重点打造创意设计、演艺、AI(人工智能)、数字音乐等新业态新产业,推动扩大文旅消费路径,释放文化生产力。例如,以上海文学馆、海派文化中心建设为契机,集中打造文学IP,推动形成中国当代文学创作高地和国际文学交流中心;以今潮8弄和北外滩友邦大剧院建成亮相为契机,推进以四川北路为主轴的剧场群和演艺集聚区建设;围绕虹口足球场大型活动的举办,依托周边“鲁迅小道”、甜爱路、多伦路等在地文化资源,持续提升文化演出和体育赛事影响力,激发片区经济活力;以虹口世界音乐季、屋顶音乐会、“全城爱乐,联接世界”等活动为载体,推动各类优质演艺项目落地;积极引进以数字、文化为特色的品质项目,不断提升文旅体验和经济效能;推动实景式演绎空间打造,推进文商旅体深度融合。

虹口区将以创建全国首个都市创新型国家旅游度假示范区为目标,加快酒店业功能提升和旅游要素指标增长;做好上海旅游节开幕式和虹口欢乐节,积极推出城市微旅行和精品旅游线路,打造可阅读、可漫步、有温度的都市度假标杆。同时,围绕中心服务大局,在对虹口经济服务的工作深度和穿透力上下功夫。抓住北外滩重大工程、招商引资等重要节点,借助文旅、商业等活动热点,助力北外滩经济发展形成集聚效应。

文明互鉴,不断增强全球叙事能力

虹口是中国“睁眼看世界”的启航之地,历来是国际文化交流的“大码头”,是中外文明交汇的重要门户。去年,犹太难民纪念馆赴美国纽约举办“曾经的家园”主题展,结合犹太难民昔日家园成为上海“世界会客厅”的现实,把展览重点放在犹太难民在上海自强不息的生活与两大民族互助友爱的故事上,传播人类命运共同体理念,反响热烈,助力塑造可信、可爱、可敬的中国形象。

虹口区将以展形象为核心,增强全球叙事能力。特别是结合国际环境,以新的时代内涵和表达形式,讲好有关鲁迅、犹太人在上海的外宣故事,讲好正在经历的新时代故事,传播好虹口正在发展的生动图景,加强国际传播能力建设、促进文明交流互鉴。

同时,将聚焦北外滩发展重点,放眼世界,建设好传播中国声音和中华文化的舞台,让虹口文化因交流而多彩、因共享而精彩。持续打造“鲁迅小道”“鲁迅文化周”等名人活动,开发与鲁迅相关文旅线路和周边产品,让鲁迅文化在虹口可感知、可体验。发挥好鲁迅、茅盾、沈尹默等文化名人在虹口的集聚效应,挖掘名人故事、用好名人资源,推动“景云里名人故居群”的修缮保护和开放利用,扩大“文化名人聚集地”的品牌效应。放大犹太难民纪念馆和“精武文化”两个品牌效应,加快研究推进美犹联合分配委员会旧址、东山影剧院等历史文化资源活化利用,促进文化互融、民心相通。

持续打造北外滩财富与文化论坛、上海国际文学周、世界城市文化论坛等重磅平台交流作用。在嘉兴路街道和曲阳路街道试点推进国际文化社区建设,通过“小而精”的活动拓展基层国际交流“朋友圈”。

此外,加大公共文化供给,为社会各界参与文化建设提供环境和动能。研究立项“虹口文化艺术中心”,完成“和平书院”等多个区级公共文化设施建成开放,推动北外滩等一批社区文化中心建成和功能重塑。

- 上一篇: 虹口孩子带着爸妈去“研学”

- 下一篇: 上海市人大虹口代表团听取和审议市政府工作报告