悦读北外滩 | 郁达夫在虹口逛书店

1922年7月20日,刚刚获得东京帝国大学经济学学士学位的郁达夫结束了10年留日生涯,由神户搭乘日邮轮船归国。在安庆法政专门学校短暂执教后,郁达夫返回上海,住在马霍路泰东编译所楼上,专注于创造社事业。

郁达夫喜欢买书,尤其是外文书,因此工作之余常到虹口外国人开的旧书店去闲逛。据创造社的郑伯奇回忆,郁达夫“能讲一口流利的英语,和那里售书的外国人交谈,好像跟自己人谈家常一样地自由自在。每逛一次,他就要抱一大包书回来”。当时虹口有一家犹太人开的旧书店,占三间铺面,规模相当大,郁达夫带着郑伯奇去过数次。郁达夫对于外白渡桥北岸丹徒路(过去称邓脱路)附近似乎也很熟悉,他的代表作《春风沉醉的晚上》中的故事即发生在这里。

1923年,郁达夫赴北京大学任教,此后又先后执教于国立武昌师范大学、广州中山大学,直至1926年12月,郁达夫才在成仿吾、蒋光慈等人要求下自广州返回上海,整顿陷入混乱的创造社出版部。抵沪后,郁达夫先住在江湾路上海艺术大学宿舍,翌年1月29日搬到宝山路三德里创造社出版部二楼亭子间。据郁达夫日记所示,此时虹口仍是其常去之处,相关活动包括会友、到旧书店购书和去北四川路影院看电影等。此次居沪期间,郁达夫结识了王映霞,两人于1927年6月订婚,其后迁居哈同路(今铜仁路)民厚南里880号二楼,不久又搬到赫德路嘉禾里(今常德路81弄)1442号。

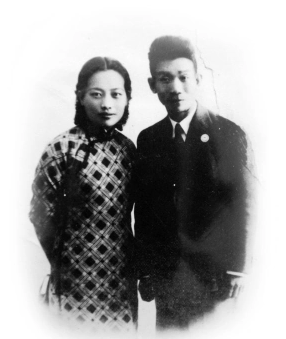

▲郁达夫与王映霞

1927年10月,鲁迅从广州迁至上海,租住于窦乐安路(今多伦路)附近景云里。郁达夫早在1923年即与鲁迅相识,当时两人一见如故,互引为知己。故郁达夫去景云里拜访鲁迅的次数颇多,有时更是和夫人王映霞同去。鲁迅日记中对此有大量记载,其中提到王映霞就有30余次,显示当时两家的交往极为频繁。

1932年,郁达夫胞兄郁华出任江苏高等法院第二分院刑庭庭长,主管上海公共租界刑事诉讼。不久,郁华将全家从北平迁往上海,寓于江湾路花园路。此处紧邻虹口公园,穿过公园即是内山书店,于是郁达夫在虹口又多了一个去处。郁达夫尤其喜欢带着当时17岁的侄女郁风四处闲逛,据郁风回忆称:他几乎每天都来带我出去玩,可惜我都记不清楚了。……我现在能记得的就是去过菜市路上海美专,见过倪贻德和刘海粟,还去过霞飞路一个按摩院的楼上,那是漫画俱乐部,在那儿第一次认识了叶浅予、黄苗子、丁聪等许多人。

从嘉禾里到鲁迅寓所,再到内山书店和花园路,就构成了郁达夫在虹口的活动主轴。也正是在郁达夫的介绍下,郁华和鲁迅、田汉等人逐渐相熟,成为好友。1935年2月,中共江苏省委和中央文委被国民党破坏,田汉、阳翰笙等人在公共租界被捕,郁华利用自己的特殊身份,参与营救,终设法助其脱险。

1933年4月,郁达夫结束了在上海的六年生活,与王映霞移居杭州。