连吃10颗!男子吃到“半瘫痪”!医生紧急提醒

日常生活中

吃点止痛药

似乎算不上什么

但有句老话

“是药三分毒”

“药不对症,贻害无穷”

为"小病"乱吃药

也有可能把人"吃残"!

患者自行超量服用止痛药

活成"半瘫痪"状态

近日,浙江诸暨市某医院疼痛科接诊了一例三叉神经痛患者。

“以前吃一颗就不痛,慢慢地变成要吃两颗,两颗不够吃三颗,吃到不痛为止。但现在连十颗止痛药都不管用了,风吹到脸上都痛,我弟弟已经活成'半瘫痪'状态,不洗脸、不说话、吃流食。”日前,56岁的刘先生(化名)在姐姐的陪同下,到医院疼痛科就诊。

医生询问后得知,刘先生三叉神经痛了好几年,之前还只是脸抽筋,吃一颗止痛药就能缓解,现在哪怕刷牙、洗脸、吃饭都会剧烈疼痛。前几天,他又自行超量服用止痛药,结果痛感加剧。检查发现,刘先生骨髓抑制明显,白细胞下降很严重。

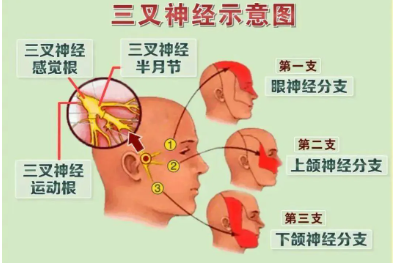

什么是三叉神经痛?

感觉面部如同雷击

仔细检查刘先生的痛点后,医生采用三叉神经球囊压迫术进行治疗,将穿刺针刺到三叉神经根部,然后再置入一个很小的球囊,通过这个球囊对三叉神经进行压迫,以达到治疗的目的。刘先生术后两天就出院,休养半个月就可以正常生活工作了。

三叉神经痛是一种在面部三叉神经分布区内反复发作的阵发性剧烈神经痛,是医学界公认的神经系统中最痛苦、最顽固的一种疾病。患者常形容如同“面部雷击”,突如其来的剧痛,就像是电流在面部穿流,带来难以忍受的折磨,而夏季又是疼痛更为频繁且剧烈的季节。

夏季高温下,血管扩张,血液流动更加迅速。对于三叉神经痛患者而言,这种变化可能会导致三叉神经受到额外的压力,神经纤维受到牵拉或压迫,从而引发或加剧疼痛。

如果从炎热的室外走到开着空调的室内,冷风会刺激面部肌肉和血管异常收缩,导致三叉神经异常放电,引起剧痛。冷饮会对口腔黏膜和神经造成刺激,直接引发或加重三叉神经疼痛。

医生提醒:

止痛药有用但也有天花板效应

医生提醒,虽然说止痛药能够缓解疼痛,但只能缓解一时,因为止痛药有天花板效应,也就是说,拼命使用这类药物去增加作用是行不通的,不仅不能增加疗效,反而有引起肝肾功能损害的可能性。

所以,痛不要忍,应该采取积极治疗的态度,疼痛科医生会根据患者具体情况做出诊断和处理,目前,95%的慢性疼痛都可以得到满意的治疗。如果一直拖着不去医院,很有可能会使急性疼痛转为慢性,甚至终生不愈。

男子吃他汀没多久瘫痪了

医生怒斥:太无知

浙江一位50岁的张大哥

本来身体挺好的

结果因为自己乱吃药坐轮椅了

张大哥体检发现胆固醇有点儿高,医生说注意饮食、多运动,三个月后再来复查。可他觉得这样太慢,听人说吃他汀类药物能快速降血脂,没咨询医生就直接吃了。刚开始还挺有效的,胆固醇确实降下来了。

可谁曾想,没多久张大哥就觉得腿脚不利索了,开始他还没在意以为是工作累了。直到有一天,他早上起床想站起来,却发现自己双腿软绵绵的,竟然站都站不起来了!家人赶紧把他送到医院,一检查医生说是吃他汀吃出了问题,导致了肌肉溶解,这下直接瘫痪在床了。医生也是气得直摇头:“你这也太无知了!药能随便吃吗?”张大哥听了肠子都悔青了。

医生介绍,他汀类药物,比如阿托伐他汀、辛伐他汀等是一类广泛使用的降脂药。它们通过抑制胆固醇合成的关键酶来降低体内胆固醇的产生,降低心血管疾病的风险,所以他汀类药物就成了很多高胆固醇患者的首选药。

不过,虽然具备临床效果,但也不是人人都适合吃他汀类药物。中华医学会心血管病学分会在《中国成人血脂异常管理指南》中明确指出,是否使用他汀类药物要看个人的风险评估。也就是说,不是每个胆固醇高的人都得吃他汀类药物。只有当非药物治疗效果不好,而且患者心血管疾病风险高的时候,才会考虑吃他汀类药物。

根据《中国药物警戒》杂志发表的一项研究,我国报告的他汀类药物不良反应中,肌肉毒性占了15.8%。这就是说,每100个服用他汀类药物的患者里,可能有15个以上会出现肌肉相关的不良反应。张大哥的症状正是由这种药物引发的,虽然他在初期感受到了一些轻微的不适,却没有没当回事导致事态恶化。

有的人觉得他汀类药物能降胆固醇,多吃点肯定没坏处,这种想法可是大错特错。医生提醒,如果乱吃他汀类药物,可能会带来一堆严重的副作用。很多人吃了他汀类药物后都会出现不同程度的肌肉疼、没力气,严重的还可能变成横纹肌溶解症。会导致肌肉细胞破裂,内容物释放到血液中,引发急性肾衰竭等危及生命的并发症。此外,已经有肝脏疾病或者肝功能不全的人,使用他汀类药物更是雪上加霜。他汀类药物还可能影响胰岛素敏感性,长期服用可能抑制胰岛素分泌,使血糖异常上升。

医生提醒,他汀类药物的剂量并非越高越好,初次使用者更要谨慎。医生通常会建议患者从较低的剂量开始,然后慢慢调整到适合自己的剂量。高剂量的他汀类药物可能会增加肌肉损伤等副作用的风险,所以要在医生的指导下调整剂量。服用他汀类药物期间,要定期检查肝功能、血糖、血脂和肌酸激酶等指标,这样医生才能及时发现药物对身体的影响,调整治疗方案。如果患者出现了不适症状,比如肌肉疼痛、无力等,需立即就医,并重新评估是否继续使用该药物。

警惕!

"因病致残"有一类是不当服药致残

药物主要是为了治疗人们的疾病,但药物也存在着它的第二面——副作用和不良反应。除了因为个体差异导致的不良反应,还有一些因为药物导致的不良事件是由于没有合理用药、适当用药造成的,正确使用药物可以有效降低药物致残的几率。

如何才能有效预防

药物致残事件的发生?

01

安全用药

02

明确药物用法用量

03

关注血药浓度

- 上一篇: 虹口随申码服务升级,新亮点来看→

- 下一篇: 本周三,在太阳宫的政策集市活动等你来参加!