悦读北外滩 | 创造社虹口出版部

五四之后,新文化运动持续推进。国势阽危与身处异乡的苦闷、彷徨交相刺激,使郭沫若、郁达夫等留日学生在思想上不断蜕变,逐渐产生了以文学唤醒民众的志愿。他们以“创造”为名,集结成新型文学社团,在沉闷文坛掀起了一股飓风。

▲1926年创造社同人摄于广州。左起为王独清、郭沫若、郁达夫、成仿吾

1921年春,已是诗坛新星的郭沫若受聘担任上海泰东书局编辑。时泰东书局经营状况不佳,老板赵南公得知郭沫若的办刊计划后,亦想借郭沫若之名及新文学书刊谋利,便允诺支持。1921年8月,中国近代第一本浪漫主义诗集、由郭沫若创作的《女神》由泰东书局正式出版,之后,郁达夫的小说集《沉沦》(中国近代第一部短篇小说集)、朱谦之的《革命哲学》、张资平的《冲积期化石》(中国近代第一部长篇小说)、郭沫若所译歌德的《少年维特之烦恼》等亦相继问世。1922年5月,《创造》季刊创刊号由泰东书局正式发行。

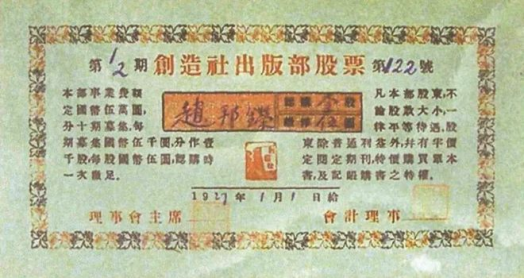

然而,泰东书局长期在稿费、版税方面压榨,郭沫若、郁达夫、成仿吾的经济状况极为窘迫。1925年夏,郭沫若、成仿吾、郁达夫、张资平、周全平等开始酝酿筹建属于创造社自己的出版机构。同年底,创造社以在读者中募股(5元一小股,50元一大股)的方式筹集资金,迅速得到众多知识青年支持。至1926年2月底,仅武昌、长沙、上海三地,就有131人认购862股,以最低5元一股计,已达4300余元。

▲创造社出版部股票

1926年3月15日,由读者和著作家合作的新型出版机构——创造社出版部在闸北宝山路三德里A11号正式成立,创造社终于摆脱了以往处处受制于人的窘境。在众人的努力下,创造社将“创造社丛书”以及郭沫若、郁达夫等人的著作版权从泰东书局收回,由出版部重新编排印行。在其后的近三年时间中,出版部先后出版了“创造社丛书”“世界名著选”“落叶丛书”等8个系列,涉及文学、哲学、社会科学等方面共百余种图书。此外,出版部还承担了创造社自办的10余种刊物的出版发行工作。

1928年初,创造社将出版部移至北四川路麦拿里41号(今四川北路1811弄41号)。此处房屋建于1911年,为假三层(三楼极低矮)英式联排新式里弄建筑。出版部位于底楼,楼上则由创造社出资经营了一家上海咖啡店,“一方面作为文艺界接头、谈话的场所,一方面也可以起到耳目的作用”。

1929年,因长期出版左翼进步书刊,创造社频遭反动势力打压。翌年1月26日,国民党政府行文查禁创造社。2月7日,创造社出版部被迫暂停营业。

- 上一篇: 精彩!160余名“泳将”水中争霸

- 下一篇: 《黑神话:悟空》爆火,虹口电竞酒店寻找通关玩家→