悦读北外滩 | 何士德在郇光小学

“光荣北伐武昌城下,血染着我们的姓名;孤军奋斗罗霄山上,继承了先烈的殊勋……”这是由陈毅元帅亲自作词,著名音乐家何士德作曲的《新四军军歌》。这首创作于1939年的歌曲,在抗战期间,激励过无数热血青年和抗日战士,鼓舞着中华儿女冲锋陷阵、奋勇杀敌。作曲者何士德在谱写《新四军军歌》前,曾经在虹口的郇光小学,现四川北路第一小学等学校兼授音乐课,并率领“洪钟乐社”,以四川路和八仙桥(今西藏路一带)两个青年会为据点,以革命音乐唤起全国劳苦大众参加抗日救亡运动。

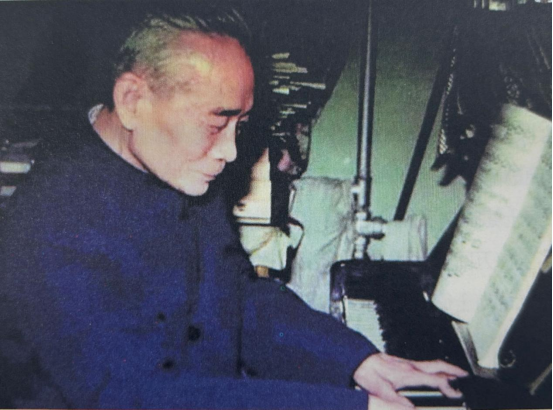

▲何士德

1910年,何士德出生于广东阳江县(今广东阳江市),父亲是位基督教牧师,家中兄弟姐妹五人,他排行第四。何士德从小就喜爱音乐,曾先后学习过广东民谣和西方音乐。1931年初,何士德从广州培英中学毕业后,受到孙中山先生民主革命思想的影响,萌发了“音乐唤起民众”的救国思想,奔赴上海,考入了上海新华艺术专科学校音乐系。

为了解决学习经费和生活费,何士德曾在上海的六所学校兼任音乐教学工作,郇光小学就是这六所学校之一。据现定居在香港的郇光小学广东校友陈亦新回忆,他的父亲陈树楠早年在郇光小学担任教导主任,是何士德非常要好的“兄弟”和朋友。由于大家同有爱国之心,在何士德流露出想兼职教授音乐课的想法后,陈树楠便邀请他来郇光小学兼授音乐课。此时的何士德非常忙碌,他克服了种种困难,一边学习,一边工作,生活上很清苦,往往是带着干粮从这个学校赶往另一所学校去学习和教学。

位于虹口四川北路横浜桥附近的郇光小学,是在1916年由广东旅沪中华基督教会创办的。校长汪树章也是位广东旅沪人士,操着一口浓厚的广东味普通话。学校校训为:忠爱勤毅,意为忠于祖国,热爱人民,勤奋学习,坚毅刚强。

当时郇光小学周边居住了大量广东人,这里有广式里弄仁智里、公益坊等,有广式酒家、茶楼、店铺、戏院,说的又都是广东话,随处可听广东粤剧和广东音乐,使得何士德感觉这里就像是家乡一样。同时,由于汪树章、陈树楠和何士德同为广东籍人,又志趣相投,经常谈论爱国救亡、抗日等话题,因此相处十分融洽。

据陈亦新回忆,何士德老师是在1934年至1937年间在郇光小学教授音乐课。一些同学说,当时何老师教授的歌曲,都经过他的精心挑选,许多都是爱国和抗日的歌曲,教授时非常亲切且富有激情。

1937年“七七事变”后,何士德不再兼授郇光小学音乐课,同麦新、孟波等人组织了抗敌后援会上海国民救亡协会宣传团,并任团长。他率团离开上海,一路南下宣传抗日,到达南昌后,与新四军战地服务团汇合。1937年10月,何士德在南昌参加了新四军,第二年加入了中国共产党。