悦读北外滩 | “虹口”之名的由来

“虹口”之名不见于明代,在明代弘治、嘉靖、万历《上海县志》上,均无“虹口”之称。但是当时习惯将上海浦入吴淞江故道的河口称为“黄浦口”或者“洪口”。随着海瑞修浚吴淞江,原上海浦越范家浜北上至黄浦口河段称“沙洪”,“洪口”也南移至“沙洪”入黄浦的河口。清代乾隆《上海县志》的县境全图上,吴淞江北岸的虬江、引翔港、杨树浦,曹家渡、下海浦以东的一条河道口处出现了我们如今所熟知的“虹口”二字。至乾隆、嘉庆时期的《上海县志》仍将“虹口”和“洪口”两称并用,直到同治朝修志才统一使用为如今的“虹口”。

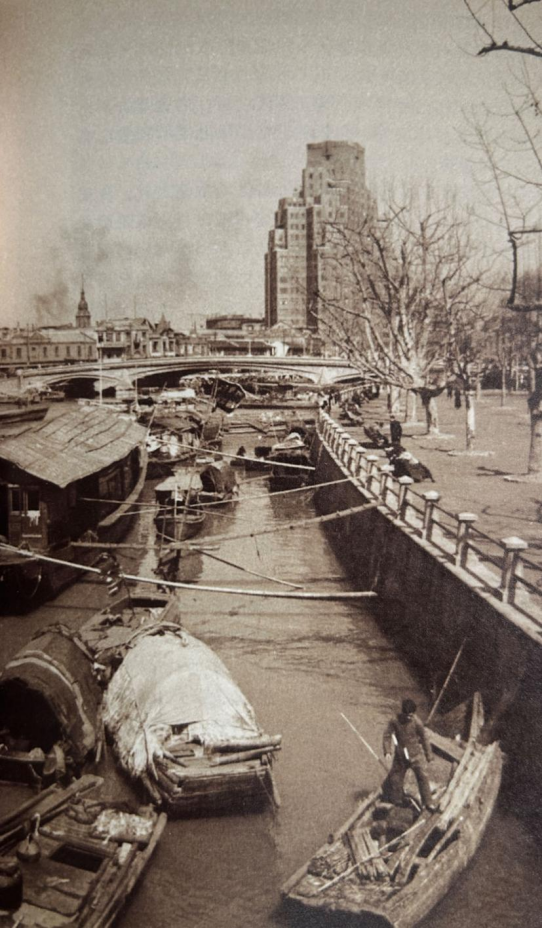

▲1937年苏州河道(虹口区档案馆提供)

今天的虹口南部在当时属上海县二十三保,但二十三保内长久以来仅只有“引翔港市”一个集聚地。引翔港市在“虹口”的东北方向,它离吴淞口虽尚有10余里路,其价值只是一个“警防要地”。明清之际,沙洪入浦口水势和缓,河道两岸成为渔民暂歇晒网佳地,虹口地区开始有了一定发展。1679年(康熙十八年),二十三保(今虹口区南部属二十三保)里民钱瑞、金章倡在今苏州河口附近提议设置义渡。乾隆年间,邑人张锡怿建代笠亭,供行人歇息避雨。之后,虹口地区客民越聚越多,渐成市镇。但直到道光前,吴淞江北岸的广大地区由于和县城相隔有五六里,交通又不便利,也不为人重视,故人烟稀少,仍然是一片平野。不要说虹口,自县城以北直至苏州河两岸都是一片“荒烟蔓草”之区。等到1843年(道光二十三年)上海开埠,租界在这里辟设,真正的改变方才开始。

对于以贸易牟利的外国人来说,便于货物运输和仓储的黄浦江畔是设立租界的最佳位置,而对于上海地方政府来说,这片邻近上海县城的“郊区”既避免了华洋混杂,又利于对洋人的监管。开埠后仅一个多月,即1843年年底,就有11家洋行在上海落户,到1854年时更激增至120多家,这些洋行依次坐落于黄浦江边,外滩遂成了对华贸易的最大的洋行荟萃之地。原本错落散布着的农田、湿地、芦苇,在租界当局都市化影响下正在一点点退去。1853年(咸丰三年),小刀会占据上海县城,县城绅民纷纷涌入租界。据工部局的正式报告,短时期内涌入租界的华人竟剧增到两万人以上。此时的英租界已经出现了人满为患的局面。