悦读北外滩 | 王荷波与“三曾里”

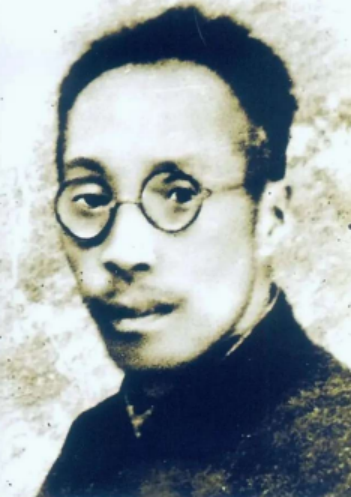

王荷波(1882-1927),原名王灼华,化名满玉纲、彼得洛夫、汪一喜,出生于福建福州。少时家境贫寒,背井离乡出外谋生,受尽虐待和压迫。1922年,工人出身的王荷波加入中国共产党。他是中国工人运动的先驱和杰出代表,是中国共产党早期的优秀领导人之一。

▲王荷波

1923年6月,中共三大在广州召开。王荷波赴广州参会,当选为中央执行委员会委员。1923年7月,党中央委派王荷波到上海进行党中央机关选址。一番考察后,王荷波以私人名义,在闸北“三曾里”租了一幢二层楼石库门房子,作为党中央机关的秘密办公地点。王荷波选定此处,主要有几个原因:一是此处地理位置优越。“三曾里”位于宝山路地区,属于华界,又紧邻公共租界,紧靠上海北火车站,公路交通也十分便利;二是社会环境隐蔽。“三曾里”住户众多,周边有不少民族资本企业、缫丝厂、商店、杂货铺等,居民和商家混处一地,位置隐蔽,有利于开展党的工作;三是政治基础坚实。这一区域是上海工人阶级形成较早的地区之一,有中共上海地方兼区执行委员会所辖的上海大学、商务印书馆两个中共组,有党员24人,占全国420名党员人数的5.7%。

▲1923年6月在广州召开的中国共产党第三次全国代表大会的合影。三排左二为毛泽东,二排右三为王荷波。

1923年7月至9月,中央局成员陈独秀、毛泽东、蔡和森、罗章龙等先后由广州来到上海。毛泽东、杨开慧住“三曾里”楼下前厢房,蔡和森、向警予夫妇住楼下后厢房,罗章龙住楼上。陈独秀开会晚了或有事不能回去就留宿在此,为隐蔽起见,由向警予作为“户主”,对外称三家人为“王姓兄弟”,门外挂“关捐行”招牌作为掩护。王荷波当时住在英租界同孚路(今石门一路),开会办公时来此处集合。

党中央机关迁到“三曾里”期间,王荷波兼任中央工委书记,负责工人运动,直接领导铁路、海员和江苏、上海等地的工会工作。

1925年1月11日,党的第四次全国代表大会在上海虹口宝兴路(今东宝兴路)254弄广吉里28支弄8号召开。王荷波是二十位代表之一,并当选为中央候补委员。会上,他传达了共产国际第五次代表大会的决议,并联系在苏联参观学习的体会,建议全党努力学习和贯彻马克思列宁主义,以正确的理论指导实践,迎接工人运动、农民运动和大革命新高潮的到来。会议还成立中共中央职工运动委员会,王荷波为该委员会负责人之一,领导上海、南京一带的工人运动,并与罗章龙共同负责全国铁路总工会的工作。

同年5月初,王荷波参加第二次全国劳动大会,领导成立中华全国总工会,并当选为中华全国总工会执行委员。“五卅”运动中,他是上海工运的领导人之一,曾参与筹备成立上海总工会,发动二十五万工人罢工,给帝国主义以沉重的打击。

- 上一篇: “健康直通车”开进未来浦西第一高楼91街坊工地现场

- 下一篇: 自热锅里的大米,是真大米吗?