虹口作家连续出版两部丝路长篇小说

居住在虹口北外滩的中国作家协会会员于强,近几年连续出版了反映海上丝绸之路的长篇小说《丝路碧海情》《泰兴号》。

之前,于强出版过六部长篇小说,其中四部中日同时出版,皆有国际视野。他毕业于北京大学国际政治系,对撰写国际题材作品有独特的见解和深厚的基础。

于强认为,中国古代海上丝绸之路,开创了海上国际贸易和对外友好交流,促进了人类的文明和进步,撰写反映海上丝绸之路题材的文学作品,有着深远和特别的意义。

于强为了创作反映海上丝路文学作品,不顾古稀之年去过印尼的爪哇岛、苏门答腊岛等地考察郑和下西洋的踪迹。当飞机抵达苏门答腊的巨港时,一位好心的华人得知他和同伴在此没有亲友接待,便劝他赶快乘坐飞机离开。于强说开弓没有回头路,他和同伴留下了,不畏艰险乘坐机动舢舨游弋巨港穆西河,仿佛看到当年郑和船队倒影的风帆,和岸边码头古代进行国际贸易的场景。后来参观古代与中国有关联的福正庙、郑和清真寺,他与同伴又乘坐飞机去了以郑和为名的三宝垅市,参观了郑和庙、市中心广场郑和塔、港口等。他还去了雅加达博物馆,参观从南洋打捞出的中国古代沉船中的古瓷器。去雅加达港口领略爪哇岛的海情、风情、风貌。

▲作家于强在印尼巨港穆西河考察郑和下西洋遗迹

泉州是公认的古代海上丝绸之路的起点,在唐代开始兴盛,宋元鼎盛,至宋末元初成为东方第一大港,当时出现“云山百越路,市井十洲人”的繁荣景象。泉州有着深厚的海上丝绸之路的历史沉淀,到处留有海上丝绸之路的遗迹。于强多次去泉州采访,去南安攀登九日山,考察丰州古城遗址;到德化参观陶瓷博物馆、月记窑、古代陶瓷交易所遗址;赴安溪参观铁观音茶叶发祥地,和古代的制作茶叶的茶庄……

于强通过采访、参观,收集和阅读了大量的史实资料,为撰写海上丝绸之路文学作品奠定了坚实的基础。

他从印尼采访回到上海,撰写了十篇印尼丝路采访记在《虹口报》连载。

▲作家于强在印尼三宝垅郑和庙观看郑和下西洋巨型浮雕

2017年于强出版了长篇小说《丝路碧海情》(中国文联出版社出版),作品以泉州南安九日山和丰州古城为故事发生地,与古代苏门答腊岛的旧港(现印尼巨港)为遥相呼应,以明永乐初年郑和下西洋为时代背景,描写丰州(柳州)古城商人王茂源要圆海上丝路之梦,安排儿子云松和内弟装载一船丝绸、瓷器、茶叶悄悄下南洋,不料遭到陈祖义一帮海盗打劫,船毁人亡,妻子获悉后猝死,他的准女婿龙蛟为报仇应征跟随郑和下西洋,如愿以偿……

作品展现和编织了当时海上丝绸之路的风情、海情、商情、爱情,互相交融,跌宕起伏,生动感人。

作品赞扬了闽南人民传承和弘扬海上丝路的不屈不挠的精神,歌颂了郑和下西洋睦邻友邦、合作交流、廓清海道的丰功伟绩。

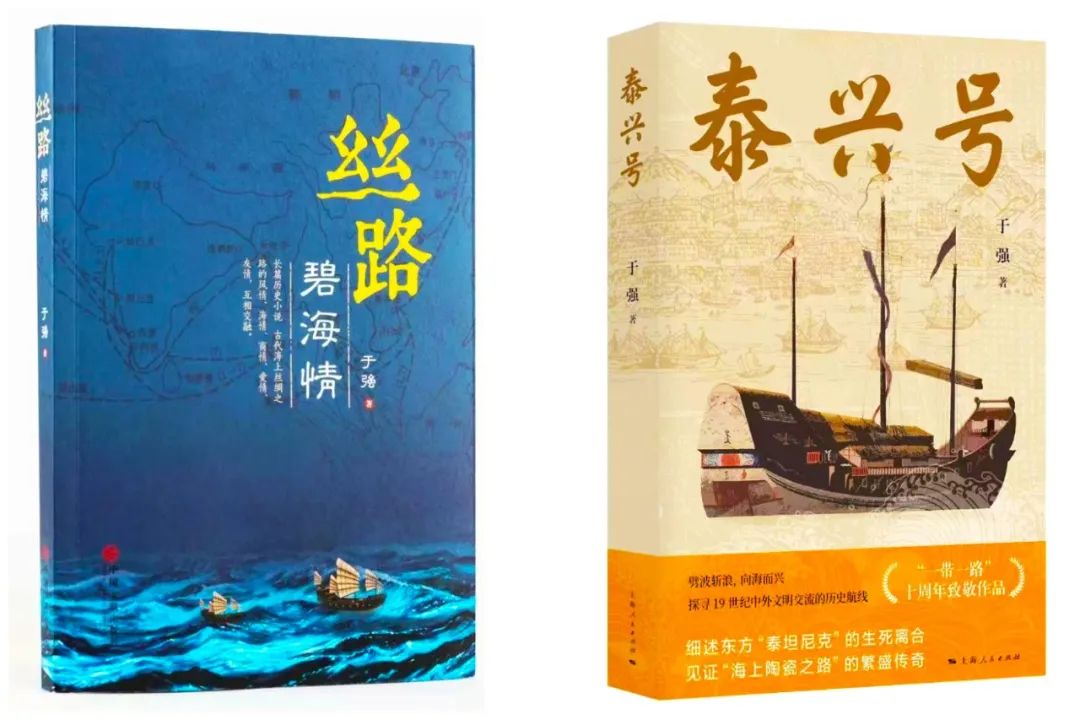

▲作家于强出版的海上丝绸之路长篇小说《丝路碧海情》《泰兴号》

今年五月于强出版了长篇小说《泰兴号》(上海人民出版社出版),作品以“泰兴”号古帆船真实的历史为写作雏形,谱写了古代海上丝绸之路的传奇。

“泰兴”号1822年(清道光二年)元月,从厦门港驶往爪哇岛的巴达维亚(今印尼雅加达)。该船是当时少有的巨型豪华客货两用帆船,船长担心途经马六甲海峡会遭遇海盗打劫,便改变了传统的航线行驶,不料触礁沉没。途经此海域的英国货轮“印第安纳”号搭救了180名落水者,尾随“泰兴”号的“万康”号搭救了18名幸存者,共救了198人生还。罹难者总共为1802人,超过了震惊世界的“泰坦尼克”号海难罹难1514人。

“泰兴”号是历史上最大的海难之一,被称为东方的泰坦尼克号。

小说描写了乘坐“泰兴”号闽南各阶层人物的命运与这艘船紧紧相连。主人公何祖耀家祖传的观音瓷宝被盗,在追寻瓷宝下落的过程中,登上了“泰兴”号;何祖耀与成雅芳暗生情愫,但因成何两家祖辈积怨许久,婚事遭遇重重阻拦,成雅芳之父欲乘“泰兴”号去南洋销售瓷器,并想将成雅芳远嫁南洋富豪之子,成雅芳与何祖耀相约下船后私奔,想不到“泰兴”号发生海难,两人大难不死,并且追回了观音瓷宝,如愿以偿。“泰兴”航行途中,何祖耀与几个船友结伴而行,大爱相随。有大难中情侣的生死大爱,有为心上人不惜一切追回观音瓷宝的挚爱,有为了保护女儿而牺牲自己伟大的父爱,有为了诚信救客户孩子而罹难的大义之爱,也有万里寻夫而遭遇不幸的夫妻恩爱,还有外国船员人道救援无私的慈爱。爱的高尚和圣洁,人性的善与恶、美与丑都在这场海难中展现得淋漓尽致。

▲作家于强在泉州德化参观瓷器

“泰兴”号乘风破浪下南洋,反映海上丝路过程中,中国人开放的顽强的不畏艰险的民族精神。“泰兴”号虽然沉没了,但“泰兴”号承载的精神没有沉沦,将永久激励和鼓舞着人们,德化的瓷器永久熠熠生辉。

于强的《丝路碧海情》《泰兴号》长篇小说是“一带一路”文学的闪光点,是开展对外文化交流的桥梁,为加强21世纪“一带一路”文明对话增添了光彩。

- 上一篇: 老干部共庆重阳节,“虹彩绽放”项目启动!

- 下一篇: 全市家庭照护床位将新增服务对象8000名