悦读北外滩 | 一支钢笔,半卷《浮士德》

1927年深秋,窦乐安路(今多伦路),一条寻常巷陌,一座朝东的二层小楼,是那种落地长窗加红漆木板的格局,环境寂静。就在这座小楼的二楼,一个面目清瘦,戴眼镜的长发中年男子,正在一张书桌上挥笔疾书。屋子里静极了,只听到“唰唰唰”的钢笔在纸上的行走声,一行行清秀道劲的蓝黑色的诗句,跳跃在淡黄色的稿子上。

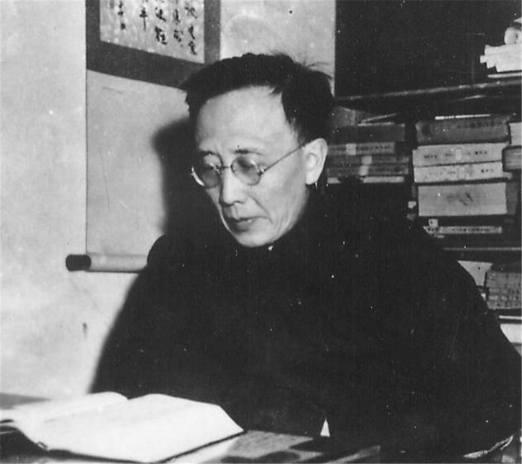

▲郭沫若(1892-1978)

此刻,中年男子抬起头,望了望窗外,“真静啊!”他轻轻地说了一声。他,就是诗集《女神》的作者郭沫若。因为参加南昌起义被通缉,从硝烟弥漫的战场撤出,风尘仆仆来到虹口公共租界,过起了半潜居的生活。于是,怀着走上另一个战场的心情,他从箱子翻出夫人安娜为他保存的《浮士德》第一部译稿(前些年曾花了他整整一个暑期),开始整理、润色、补译。“我翻译它,也就好像我自己在做文章”,“有笔的时候提笔,有枪的时候提枪——这是最有趣的生活”。他开始进入一个悄无声息的战场,一支钢笔就是他的武器。翻译歌德这部积六十年生活经验写成的煌煌巨著,郭沫若是有准备的。年轻时,他翻译过歌德的小说《少年维特之烦恼》,译作出版后,其翻译的题诗传诵一时:“青年男子谁个不善钟情?妙龄女人谁个不善怀春?这是我们人性中的至洁至纯……”;这次是诗人翻译诗作,他以诗人敏锐的艺术感觉,尽展胸中丘壑,笔底波澜,译作洋洋洒洒,文采飞扬,音乐节奏好,句子韵味足,极富表现力。

▲郭沫若翻译的歌德《浮士德》

一转眼,窗外寒意袭人。写完《浮士德》第一部补译的最后一个字,郭沫若放下钢笔,对着稿子轻声朗诵道:“永恒之女性,领导我们走。”然后,合拢稿子,长长地舒了一口气。1928年2月,为躲避国民党当局的追捕,在日本友人内山完造的帮助下,他离开虹口寓所,又一次坐船去东瀛。这一年,《浮士德》第一部译本在上海出版,1929年重版。1946年,郭沫若又来到上海,完成了《浮士德》第二部。至此,全译本告竣。

1983年,北京《读书》月刊,有一篇署名张宽的文章,对郭沫若以及其后的董问樵、钱春绮的三个《浮士德》译本进行了比较后说:“三个完整的译本,译文各具丰采,争奇斗艳,拿来推敲把玩,得其精妙,实在是一大享受。”

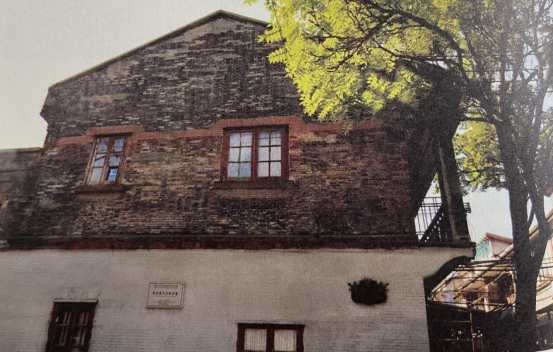

郭沫若在多伦路的旧居,现为普通民居。

▲多伦路东方村89号,郭沫若在这里完成歌德《浮士德》翻译

- 上一篇: 夏日炎炎,他们的安全健康有人保障!

- 下一篇: 这样做,让老年人远离多种慢性病的困扰