悦读北外滩 | 匡互生与立达学园

匡互生这个名字,对年轻人来说可能有些陌生,但在当年,可是很响亮的。他出生于湖南邵阳,从小习武,练就一身功夫。匡互生是五四运动的策划者之一,也是他第一个打开了曹宅大门、点燃赵家楼的烈火。

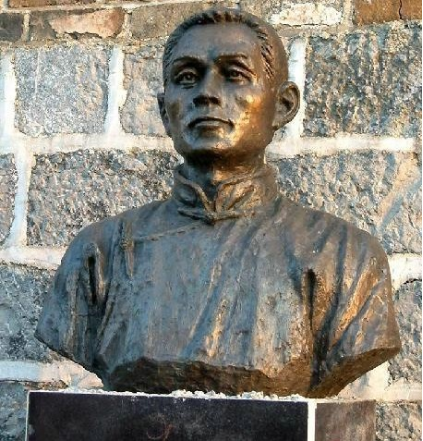

▲匡互生(1891-1933)

从北高师(今北师大)毕业后,匡互生默默隐退,潜心于中学教育。到上海后,1925年春,他与陶载良、刘熏宇、丰子恺、朱光潜等人在虹口老靶子路(今武进路)创办立达中学。同年夏天,匡互生又把目光投向江湾,在江湾建造新校舍。开学后,因为学园造校舍时欠下一大笔钱,教员都刻苦省俭,每人每月都只领取20元薪酬。不够养家糊口,就到外面学校兼课。这样苦了好几年,才把债还清。

不久,一座新校舍在江湾矗立,学生们从老靶子路迁入,改名立达学园。立达,取自孔子的《论语》:“已欲立而立人,已欲达而达人。”不称中学称学园,匡互生有自己的想法:学生好比幼苗,这里的学园就是他们自由发展、健康成长的园地。主持校务的他也没给自己安上“校长”的头衔,师生们都亲切地叫他“匡先生”。

按照匡互生将“劳心”与“劳力”相结合的主张,学园开辟了农场(江湾园区北面空地),学生从事养鸡、养蜂和园艺,进行生产劳动教育;后又添设农村教育科,培养乡村行政、教育、农业合作等人才。民国学术文化界著名人士都曾是立达的老师,鲁迅先生也曾来学校上过课。一时,“文有立达、武有黄埔”,传遍大江南北。

1932年“一·二八”淞沪战争,日寇进犯,19路军奋起抗击。素有上海“北大门”的江湾首当其冲,炮声隆隆,火光冲天,立达学园化作一片瓦砾场。7年办学的心血付之东流,匡互生心急如焚,欲哭无泪。

但他没有更多的时间悲伤,马上投入到紧张的重建复校工作之中,夙兴夜寐,不辞辛劳。1932年底,铁打的汉子,终于病倒住院了。病危之际,需要输血,众多学生捋起袖子排队争相献血。几个因血型不符的学生则闷闷不乐:“我们惭愧不能给匡师献血。”

1933年4月,年仅42岁的匡互生溘然长逝。噩耗传来,立达学园内一片痛哭声。匡互生逝世后,葬于立达学园农场。立达学园校址已湮不可考,但有一点应该没有问题,那就是始建于1947年的江湾中学,今复兴高级中学的校园,和立达学园的校址有一部分是重合的。

- 上一篇: 这个工作小组深入社区,为居民义诊→

- 下一篇: 女兵应征报名,正在进行!(附报名通道)