虹光流影!寻访中国影院的摇篮→

如何挖掘历史文化资源,实现“在地文化+课程思政”并形成可视化的成果?一群带着创意与国际传播使命的青年人,尝试将传统研学项目和时下最为火热的“城市考古”活动相结合,行走于虹口的街巷,“从上海看世界”“在上海讲中国”,以影院的变迁和影人的故事为线索,实地调查研究,采集、梳理虹口早期电影史料,寻访中国影院的摇篮。

“今年是‘党的电影小组’成立90周年,同样也是上海国际电影节诞生30周年。可以说2023是电影界的大年,回顾中国电影发展史,虹口有着非同一般的地位。”在谈及项目缘起时,虹口文化和旅游局挂职副局长、上海外国语大学新闻传播学院副教授、研学项目指导教师陈大可介绍道。

“我刚来虹口挂职报到时,局领导给我介绍了虹口的文化资源,尤其是跟我专业相关的电影内容极有吸引力,这么好的故事需要挖掘、梳理和传播。正好结合学校的课程思政,把好的故事融于专业教学研究,让同学在实践中成长,在成长中产出公益性的成果。于是,经过了三个月的前期策划,我们启动了‘虹光流影——寻访中国影院的摇篮’研学活动。”

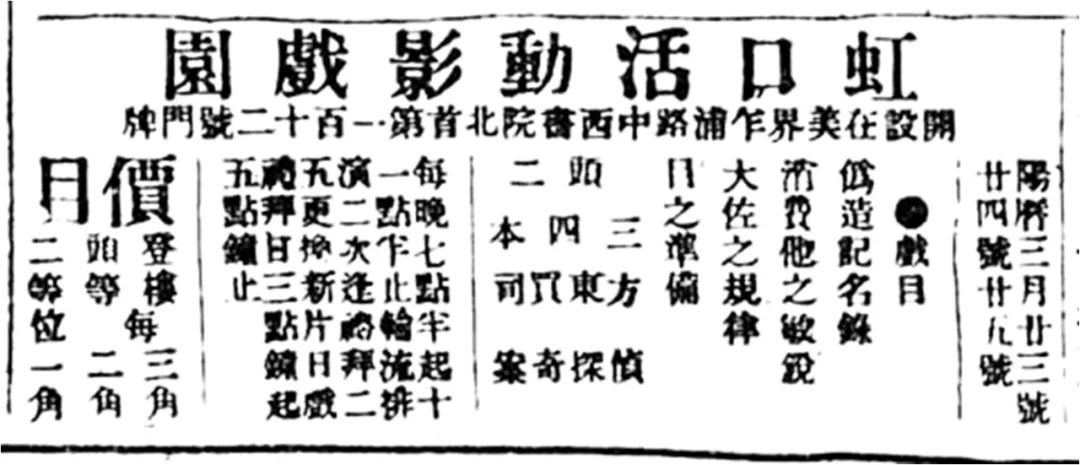

1908年,虹口区乍浦路112号还是一个溜冰场,一位西班牙裔商人雷玛斯在这里用铁壁拉起了一道围栏,放了250张木板座椅,这就是中国第一家正式电影院——虹口大戏院。由此,中国影院观影方式逐步建立,中西各式电影院也如雨后春笋般日趋蓬勃,从产业角度促进了中华民族电影的发展,其中也包括了左翼电影。

对虹口早期电影史的实地调研发现让项目组成员上外大三的沈亦骋和董嘉骐颇感惊喜——一条四川北路竟对中国影业有如此大的影响!而它居然就离自己的学校上海外国语大学这么近。

“为什么是电影?为什么是上海?为什么是虹口?随着时间的变迁,电影在这里有着怎样的发展?这些问题一个个浮现在我们的脑海里。”董嘉骐说,讲好中国故事,必先收集好故事,目前,团队师生已经实地走访了虹口大戏院遗址、上海电影博物馆等数十处文化地标,访问了14位影视、文化、历史等领域的学者。他们期待以研学活动的方式把学术与实务相结合,用文字、视频、口述史的方式,为上海电影拾遗,为中国文化寻迹,为中西文化交往提供国际传播案例。

以影像的方式与外国青年一起讲故事

“纪录片是跨文化传播非常好的方式,除了文字性的研究成果,我们要做纪录片,而且是多语种的纪录片。”项目组成员上外语言研究院博士生丁伊雯介绍,团队正在与西班牙马德里的学生团队联动,以电影研究和纪录片联合拍摄的方式互动,共同讲述彼此关联,有历史变迁的电影故事。“一百年前,西班牙人雷玛斯在上海建立了中国第一家正式的影院,中国人通过电影与世界对话,而一百年后,中西两国的年轻人,再次通过电影,实现对话和交流,这也成为中西两国文明交往的延续。”

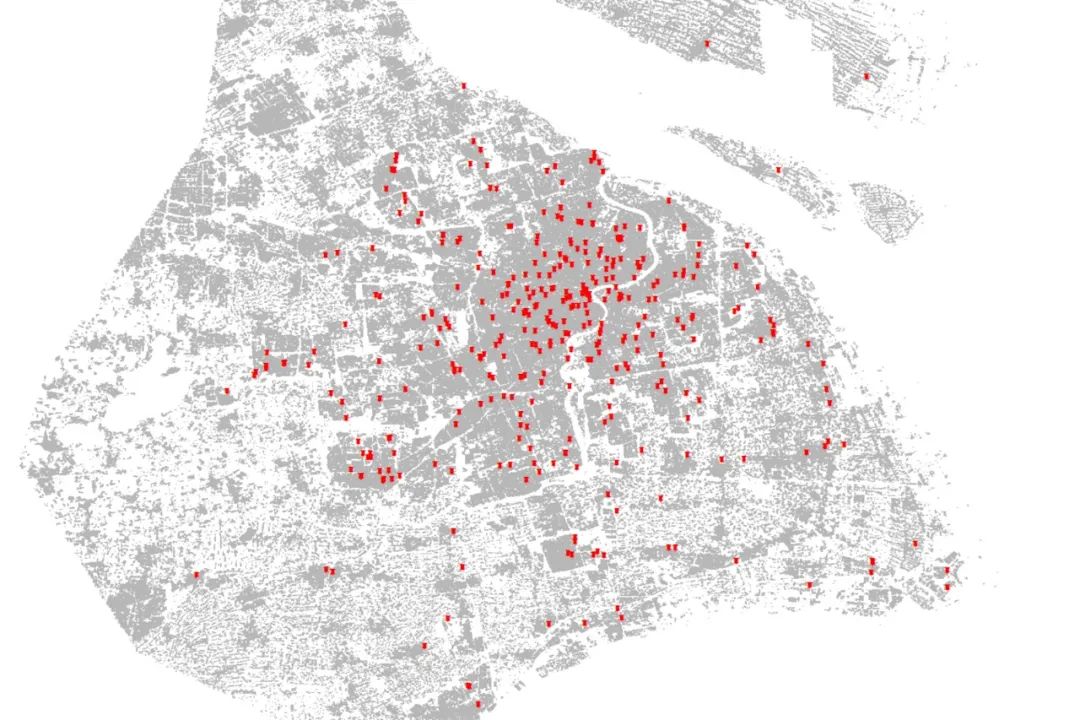

“我们编制了目录和电影地图,从横向和纵向双向整理,这样寻访和创作效率会更高。”项目成员上外全球传播专业研究生薛瑞介绍,目前,纪录片的文稿正在创作中,他们的初步计划是按照时间逻辑,以中国正式电影院的诞生为起点,呈现中国早期影院产业的状况与发展。不过,随着城市的发展变迁,部分项目资料的搜集与考证有一定挑战。“我们会想办法,通过其他可行的形式来进行再现。”

据了解,项目组的16位成员来自上海外国语大学《部长来了》团队,他们横跨本科二年级到博士生,成员多拥有新闻、广播电视、广告、语言学等学术背景,此前,团队成员曾合作完成国务院新闻办前主任赵启正、中国驻德前大使梅兆荣等多部国际传播访谈节目制作,获得多项国家及省部级表彰。此次,项目团队通过专业与课程思政,助力融合影像和国际传播的学研活动。

一堂行走的思政课

“我们在搜集资料的时候,看到了文化的变迁,例如,从电影来上海再到上海的电影,这是一个非常艰难的过程。我们在研究和创作的过程中找到了一种文化的信心。我也很想把这些有趣的故事讲给外国朋友。”项目成员上外大四学生杨彦博说。

“电影是非常好的教学、研究元素,同时也是思政素材,挖掘它不但对学术界和业界有价值,同时也对同学们的思想产生价值。在研学的过程中,我看到了大家的变化,我自己收获也很大,走出校园的大思政课是非常有价值的!在这个过程中,虹口区和上外给予我们极大的支持,我们也期待更好地完成研学活动,达成自己的目标,用区文旅局领导的话说就是,给青年讲述中国故事,让青年讲述中国故事。”

今年六月,申城影迷翘首以盼的上海国际电影节将隆重回归,并迎来举办30周年活动。“虹光流影——寻访中国影院的摇篮”的阶段性成果短片将于六月期间发布,书籍、访谈及纪录片将于年底前发布。

- 上一篇: “一键叫车”点位再增加 他们说“真心方便”→

- 下一篇: 又到清明祭扫时,这个小区这么做→