悦读北外滩 | 精武会的转型

精武会的转型

“精武体操会”初创于1910年夏天,彼时的馆舍是托陈其美搞定的,地点在王家宅,即今王家宅路附近。总教习霍元甲病陨后,武馆萧条,到了1911年3月,挪到不远处旱桥附近,两处大约都在今火车北站周边。

从辛亥革命胜利的1911年,到精武会大佬陈其美被刺的1916年间,精武会发生了什么,现今的史料不得而知,但可以肯定的是,它在晚清所承担的练兵功能,已经没有存在的必要了;精武会不能再依托革命、会党生存。所以,掌门人不得不新辟基址,且把“体操”这个字眼去掉,换成一个新兴名词“体育”来。

上海的精武会,始终与北方的武士会、国术馆等机构,保持天然的区别。精武会不是一个单纯的武馆,而是一个近现代体育及文化的综合社团,在社会服务方面,展示出独到的一面,开了社会风气之先。

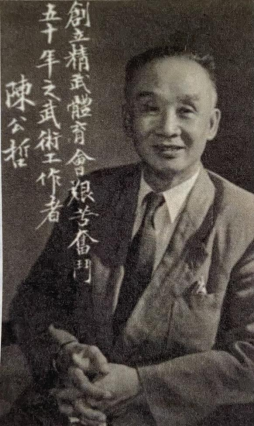

这一转型,是在精武会第一代弟子陈公哲手里完成的。陈公哲是广东中山人,孙中山的同乡,这位精武掌门,早年就读于复旦公学。

▲陈公哲像

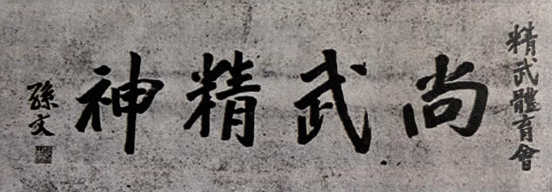

他与同为老乡的卢炜昌及吴县人姚蝉伯一起,把精武会推向第二次高潮。倍开尔路(今惠民路)的会址是陈公哲把自己的别墅捐出来的,边上的精武公园是他募捐赠款建的。陈公哲在精武十周年即1919年的初夏,请革命先驱孙中山为精武题写了“尚武精神”的匾额,撰写了《精武本纪》一书的序言。同年,精武会在横浜桥福德里成立精武第一分会,5年后精武会全体迁入这里,这里也就是今精武总会所在地。

▲孙中山题“尚武精神”匾

抗战前的精武会武术,提倡兼容并包,摈弃门户之见,这虽然不甚稀奇,但无论当日还是今天,练武者真正做到这一点却少之又少,历史上也只有中央国术馆、精武体育会寥寥几家,能坚持此道。而且精武的武术类目,并不迷信祖师霍元甲所秉的“迷踪拳”,教学的拳种是多为武术界公认名拳太极、形意、八卦等门,反倒是“迷踪拳”现今已不容易看到。

精武会作为一家综合社团,武术外的业务多到让现今的观众无法想象。除了现代西方体育中的足篮排三大球、田径、赛马等项目展开外,还有很多现今“体育”一词无法包含的内容。比如精武第二代的领导人中,陈公哲、卢炜昌都是广东人,而四川路横浜桥附近是民国广东籍人士的聚集地,精武会的“粤剧团”,就是其一大招牌。精武还有一个著名“旅行团”,带领大家游览全国,展示精武演出。其余的医学、辩论甚至是摄影等精武招牌项目,也不显得不合拍了。

▲精武体育会北四川路福德里新会址落成典礼