夜读北外滩 | 父亲是名“小铜匠”

父亲是名“小铜匠”

1958年的夏天,8岁的我站在“一中心”的教室里,一位挽着发髻的女老师对着我轻声细语。老师讲的是一种口音浓重的普通话。我一脸困惑,只得沉默。窘迫中,我习惯地拉起衣角慢慢地咬啮起来。衣角有很多咬啮时留下的小洞。这是我长牙的时候留下的习惯。也许正是这个动作促使老师下了决心说,“小朋友,放下来,不卫生的呀。”

我走出教室的时候,等在外面的阿爸着急地问:“哪能了?哪能了?”阿爸一身中山装,整齐挺拔,俨然一位先生。

现在已经无法考证当初我没有能够如愿以偿进“一中心”读书,是因为不卫生的习惯还是因为听不懂老师的宁波官话,总之阿爸非常失望。

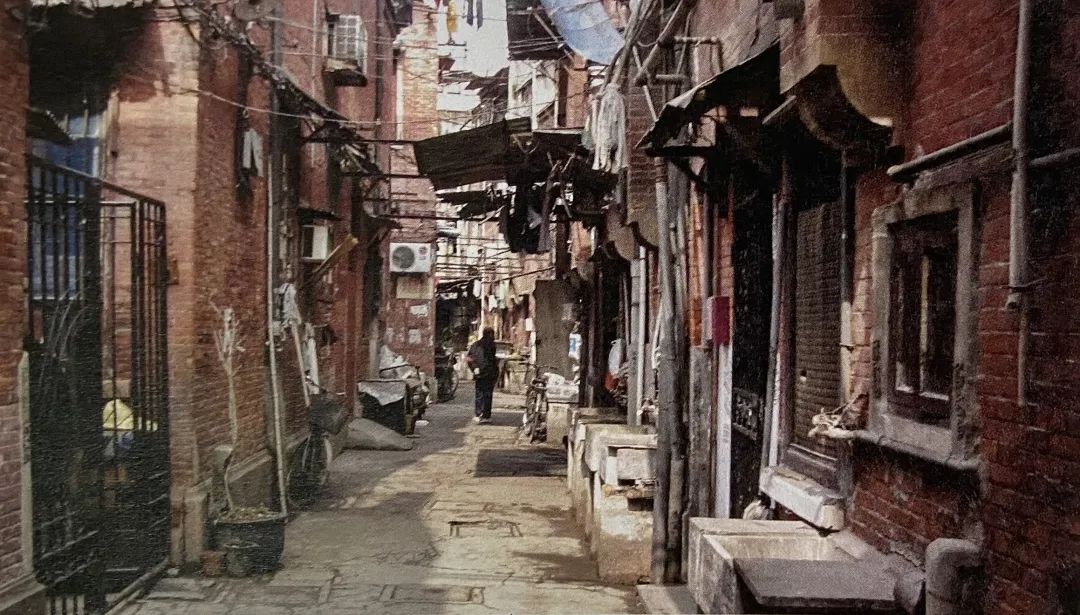

▲昔日三角地菜场

“一中心”坐落在三角地菜场的右侧。弄堂里的人都知道这是上海虹口一带最好的小学,它的全称是“虹口区第一中心小学”。我家是弄堂外围的街面房子,站在家门口,可以看到马路对面这所小学高高的校舍,听到它的上下课铃声。

这条街上的人把“一中心”的铃声当作时钟来使用的。比如中午的下课铃声拉响的时候,在我家聊天的隔壁黄家姆妈就会急着往后弄堂走,回去淘米烧饭了。黄家姆妈,简称黄家。20世纪50年代的时候,这个弄堂里的居民相互的称呼是先生或者老板。女人们的称呼就简约多了,以男人的姓氏替代,比如:黄家、杨家、张家……也有以籍贯来称呼的:小宁波、老无锡、老山东。还有以人性格或者外形起绰号的:猢狲精、洋辣子、老白蟹、老白眼、大块头、电线木头等。最滑稽的是12号里的张革履,就因为他老是西装笔挺。

阿爸的绰号是“小铜匠”。这是他的职业。就像有人叫张木匠、穆裁缝。从阿爸的绰号可以分析,他来到这条街上的时候是十分年轻的。我的绰号是“排骨精”,这是因为我非常瘦弱的原因。

有很长的时间,我不要同学到自己家里来。我家的屋檐下挂着一个很大很大的钥匙,是用白铁皮敲出来的,钥匙的牙齿高低错落,非常逼真。这是铜匠铺子的招牌。过路人远远地看见了就知道这里是铜匠铺。阿爸是一名无锡铜匠。看着阿爸早起晚睡的,我就很羡慕楼上的小秀。楼上小秀的阿爸杨先生在外滩海关的写字间上班,有时候还喜欢甩一根司的克在小街上兜兜商铺,很有风度的样子。我自己的阿爸老是蹲着劳作,脚上已经是青筋爆出了。我想,阿爸当初发了洋财就好了,可以住在洋房里,不要在峨嵋路这样的小马路上挂一个大钥匙了。三角地附近的塘沽路、昆山路上有很多红墙的小洋房。就在我家的斜对面,有一个类似广场的弄堂,里面也都是式样别致的小洋房。夏夜我们坐在街沿上乘风凉,听老人讲老底子的故事,想的就是将来要住到这样的洋房里去。

我现在还生活在这个世界上,我还在想住洋房的梦。阿爸已经不能做梦了。他去了另一个世界。

▲童年时居住过的石库门老屋