国潮、会客厅、新地标……“文化三地”基因在虹口赓续焕新

11月的虹口在金秋时节又一次迎来了文化的盛宴,一场主题为“国潮四季”的虹口区非遗文化主题活动在海派潮流地标今潮8弄举行。

现场,21位非遗传承人,19项非遗项目集体亮相,将非遗产品与国潮相融合,将非遗保护与传承同生产性保护相融合,展现了非物质文化遗产“见人见物见生活”活态传承理念。

党的二十大报告指出,要推进文化自信自强,铸就社会主义文化新辉煌。虹口是上海“党的诞生地”和“初心始发地”重要区域之一,被誉为“海派文化的发祥地、先进文化的策源地、文化名人的聚集地”。“文化三地”是历史赋予的宝贵财富,虹口区文旅局相关负责人表示,近年来,虹口不断擦亮“文化三地”名片,推进文化强区建设行动计划,全面增强城区文化软实力。以非遗工作为例,虹口区在近年的非遗工作中持续加大非遗普查挖掘力度,非遗项目数量从个位数一跃增至53项,非遗三级名录体系完整,数量上在全市位于前列。传统文化在虹口得到保护和传承,红色基因在虹口也得到进一步赓续。2022年9月,位于虹口区的中共四大纪念馆迎来了开馆十周年的纪念活动,展陈全面提升。十年来,中共四大纪念馆深耕历史文脉,深入推进“党的诞生地”发掘宣传工程,不断创新爱国主义教育的内容和形式,开展多样的展览与活动,更好地讲述中共四大和上海“党的诞生地”故事,在传承好红色基因,赓续好红色血脉的同时,也收获了不少“红粉”。

除了中共四大纪念馆,虹口红色场馆的硬实力和软实力都在不断得到提升变革,位于虹口的上海犹太难民纪念馆、左联会址纪念馆、李白烈士故居等场馆也已完成新改扩建设和展陈提升,同时也对活动开展的样式进行了创新。在虹口,一些老建筑、老街区也在不断焕新,将“文化三地”凝练在具体载体上、投射到实际生活中。今年8月,选址于虹口区武进路439号的上海文学馆正式启动建设,这座万众瞩目的上海文学馆整体由扆虹园等3幢优秀历史保护建筑及1幢新建筑组成,既留存城市历史记忆,又有所创新,预计将在2024年完工并对公众正式开放,届时将吸引海内外文学爱好者近悦远来,打造一个“满目琳琅、字字珠玑的精神家园”。位于长春路的木刻讲习所是建于1928年的上海市优秀历史建筑。1931年,鲁迅先生在此举办为期6天的木刻讲习会,参加培训的13人后来都成为各大美院的掌门人。近年来,虹口区委立足区域丰富红色资源,认真贯彻落实中央和上海市委关于党史学习教育的部署要求,将学习教育成果转化为工作实效,在激活红色文化资源上加大创新力度,在推动革命遗址旧址的保护开发利用中提升服务能级,利用辖区内的木刻讲习所旧址,全力打造沉浸式“社区会客厅”。

“木刻讲习所旧址”这处红色革命遗址也被深度开发,修缮后的木刻讲习所旧址陈列馆不仅是个红色文化纪念馆,更是一个集合了开放共享、议事协商、邻里交往、终身学习、便民服务的“社区会客厅”,成了老百姓的精神家园。除了红色文化在虹口这片土地上得到传承,海派文化的内涵也在进一步深耕。对于深厚的文化底蕴和丰富的文化资源,虹口没有“吃老本”的想法,而是不断在继承中创新,迭新海派潮流,打造海派新地标。在虹口区四川北路与海宁路交界处,一批优秀历史建筑完成修缮,经过迭新后,它们以“今潮8弄”滨港商业中心之姿重回大众视野,在“一江一河”间打造成集文化、艺术、商业为一体,辐射整条四川北路、整个虹口的海派文化潮流新地标。在虹口,文化并非只在高阁亭台,而是融入了普通民众的日常生活。近年来,本区不断完善公共文体服务体系,创新红色文化宣传方式,通过文化配送形式,向各街道图书馆赠送《毛泽东读书笔记精讲》《习近平讲故事》《你好,一带一路》等红色书籍,在丰富街道图书馆的红色书刊馆藏的同时,将红色文化资源送到居民家门口,在社区培养和吸引更多“红粉”。

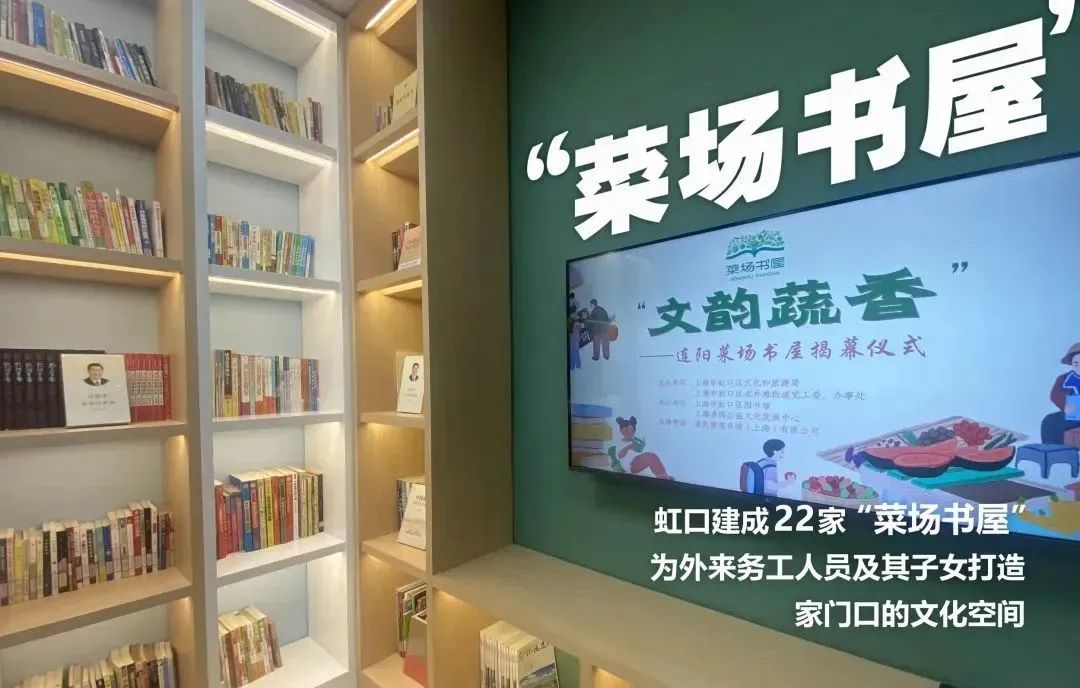

同时,虹口建成22家“菜场书屋”,为外来务工人员及其子女打造家门口的文化空间。2016年,“菜场书屋”项目被列为上海市公共文化服务体系示范项目。在虹口,文体融合发展的态势也进一步凸显,通过举办市民文化艺术节、市民运动会等活动,夯实市民文化生活基础,让文化的春风浸润市民们的心头,徐徐吹颂。

同时,虹口建成22家“菜场书屋”,为外来务工人员及其子女打造家门口的文化空间。2016年,“菜场书屋”项目被列为上海市公共文化服务体系示范项目。在虹口,文体融合发展的态势也进一步凸显,通过举办市民文化艺术节、市民运动会等活动,夯实市民文化生活基础,让文化的春风浸润市民们的心头,徐徐吹颂。

同时,虹口建成22家“菜场书屋”,为外来务工人员及其子女打造家门口的文化空间。2016年,“菜场书屋”项目被列为上海市公共文化服务体系示范项目。在虹口,文体融合发展的态势也进一步凸显,通过举办市民文化艺术节、市民运动会等活动,夯实市民文化生活基础,让文化的春风浸润市民们的心头,徐徐吹颂。

同时,虹口建成22家“菜场书屋”,为外来务工人员及其子女打造家门口的文化空间。2016年,“菜场书屋”项目被列为上海市公共文化服务体系示范项目。在虹口,文体融合发展的态势也进一步凸显,通过举办市民文化艺术节、市民运动会等活动,夯实市民文化生活基础,让文化的春风浸润市民们的心头,徐徐吹颂。