解放日报:记录犹太摄影师沈石蒂与上海情缘的史料捐赠上海犹太难民纪念馆

来源:解放日报 日期:2021-11-25

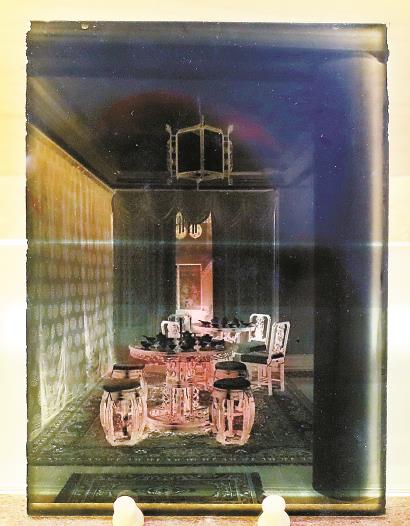

沈石蒂擅长一边和入镜者交谈,一边尝试各种道具和视角,以捕捉人物最真挚生动的一刻。图左为当时拍摄的中国女子,由沈石蒂亲自上色。

(1/2)

■本报记者 周楠

昨天,以色列驻沪总领事馆将犹太摄影师沈石蒂的摄影作品和其他史料近千余件永久捐赠给上海犹太难民纪念馆。两个展柜里陈列的照片中,有姿态轻盈的舞女,金发碧眼的异国女子,还有母子、夫妻的合影。尽管岁月流逝百年,照片上的人物依旧明眸善睐、妆容秀丽,让观众瞬间重温了老上海的旧时风华。

先后在沪开设4家照相馆

1915年,犹太青年Sioma Lifshitz跟着父母来到中国的哈尔滨,后跟随父母南迁上海。学会中文后,他为自己取名沈石蒂。

在上海,沈石蒂因机缘进入摄影行业。因为精于对表情的把握、光线的运用和着色的技巧,他开创了独特的肖像照艺术风格,在业界赢得良好的口碑,先后开设并经营了4家照相馆,拍摄了在沪的中外人士肖像照2万多张。

当时,从上海本地普通百姓,到国内外社会名流,从工薪阶层、演员艺人、名门闺秀,到外交使节、商贾名流、政要精英,无不慕其名前来,在沈石蒂的照相馆记录自己人生中的重要时刻,摄下自己人生中最动人的肖像。沈石蒂擅长一边和入镜者交谈,一边尝试各种道具和视角,以捕捉人物最真挚生动的一刻。

沈石蒂的人像作品自然、本色而又富于艺术气息,将生活在老上海的各色人物魅力以独特的艺术手法永恒地留存在照片上。他拍的人像表情自然,用光柔和,背景素雅,就像一幅幅油画。那时还没有彩照技术,部分照片采用了当时流行的上色技术,使照片中的人物更加鲜活。在上海期间,他拍摄了2万多张手工着色的照片。

沈石蒂拍摄的人群中不乏身着西装、戴金丝眼镜的上海绅士,照片中的人物个个身姿挺拔,仪态富足,当时的美国驻华大使、公共租界工部局总董,以及国际象棋大师都是他的顾客。他的摄影手法独特,肖像照充满古典特质,底色非黑即白,通过艺术化的处理,总能拍出人物最美的一面。除了绅士,照片中更多的是女子。那个年代还没有PS技术,但他拍出的照片比起现在的网红,美得更自然。

沈石蒂的合影作品也非常丰富,有母子、夫妻、闺蜜、兄弟、家族、同仁、朋友,诉说着甜蜜的爱情、温馨的家庭、无私的友谊。在拍摄时,他从不刻意地摆拍,而注重美好瞬间的捕捉。一位曾经在沈石蒂照相馆拍照的顾客说:“他没有让我们摆很多动作,而是让我们自然做动作时就拍下来,就好像玩一样,觉得很开心。”

铭记上海与犹太民族深情

沈石蒂是最晚一批离开上海的犹太人之一。在上海,他还遇到了自己的爱人——一位叫Nancy的中国女孩。

1957年,他离开上海,去了以色列,也带着那些他曾倾注过心血和热情的照片。尽管离开了,但上海始终是他魂牵梦绕的地方。在以色列,他看到中国留学生,就把他们邀请到自己家里做客。他接受当地报纸《新消息》采访时回忆说:“我生命中最美好的经历都发生在上海,每当想起上海,我总会喃喃自语,这是一个如此特殊、充满活力的城市,我仿佛能看到她缤纷的色彩,闻到她丰富的气味……”

沈石蒂和上海有说不完的故事,犹太人和中国也有说不完的故事。在上海,避难的犹太人和战乱动荡中的中国人民结下守望相助的情谊。沈石蒂的摄影作品展现了中以人民交往历史的一面,也是中以人民共同记忆的一部分。

在沈石蒂的镜头下,记录了当年老上海旧时风华,也记录了人们在动荡中不妥协的生活态度。1937年,上海沦陷,1941年,太平洋战争爆发。1943年,日本在中国设立针对犹太难民的限定居住区,在沪的中外人士都面临困难的境遇。但在战事不顺、经济萧条的大环境下,人们收拾自己、打足精神,自己或携家人去沈石蒂的照相馆拍一张体面、优雅、精致的照片,显示了自尊自强、积极向上的精气神。

这样的风采通过照相这一超越时空、超越国界的艺术语言,传递给了全世界的人民。1986年,沈石蒂在以色列去世,全部遗物由他的继子摩西·德克斯勒保管,其中包括从上海带回的照片。2011年10月,这些照片在国内首现以色列驻上海总领事馆的官方微博上,由领馆寻找相中主人。2012年6月,在沈石蒂当年开设照相馆的原址举办了“上海方舟——以色列摄影大师沈石蒂老上海人像展”,短短40余天的展览吸引了46000多名游客驻足。今年10月,以色列驻沪总领事爱德华回到以色列,接受了捐赠给上海的沈石蒂摄影方面的作品和史料。

而今,随着沈石蒂作品和史料的回家,不仅让人重温那个时代人物的浮沉、历史的变迁,更将铭记上海这座“东方诺亚方舟”与犹太民族之间道不尽的历史深情。

昨天,以色列驻沪总领事馆将犹太摄影师沈石蒂的摄影作品和其他史料近千余件永久捐赠给上海犹太难民纪念馆。两个展柜里陈列的照片中,有姿态轻盈的舞女,金发碧眼的异国女子,还有母子、夫妻的合影。尽管岁月流逝百年,照片上的人物依旧明眸善睐、妆容秀丽,让观众瞬间重温了老上海的旧时风华。

先后在沪开设4家照相馆

1915年,犹太青年Sioma Lifshitz跟着父母来到中国的哈尔滨,后跟随父母南迁上海。学会中文后,他为自己取名沈石蒂。

在上海,沈石蒂因机缘进入摄影行业。因为精于对表情的把握、光线的运用和着色的技巧,他开创了独特的肖像照艺术风格,在业界赢得良好的口碑,先后开设并经营了4家照相馆,拍摄了在沪的中外人士肖像照2万多张。

当时,从上海本地普通百姓,到国内外社会名流,从工薪阶层、演员艺人、名门闺秀,到外交使节、商贾名流、政要精英,无不慕其名前来,在沈石蒂的照相馆记录自己人生中的重要时刻,摄下自己人生中最动人的肖像。沈石蒂擅长一边和入镜者交谈,一边尝试各种道具和视角,以捕捉人物最真挚生动的一刻。

沈石蒂的人像作品自然、本色而又富于艺术气息,将生活在老上海的各色人物魅力以独特的艺术手法永恒地留存在照片上。他拍的人像表情自然,用光柔和,背景素雅,就像一幅幅油画。那时还没有彩照技术,部分照片采用了当时流行的上色技术,使照片中的人物更加鲜活。在上海期间,他拍摄了2万多张手工着色的照片。

沈石蒂拍摄的人群中不乏身着西装、戴金丝眼镜的上海绅士,照片中的人物个个身姿挺拔,仪态富足,当时的美国驻华大使、公共租界工部局总董,以及国际象棋大师都是他的顾客。他的摄影手法独特,肖像照充满古典特质,底色非黑即白,通过艺术化的处理,总能拍出人物最美的一面。除了绅士,照片中更多的是女子。那个年代还没有PS技术,但他拍出的照片比起现在的网红,美得更自然。

沈石蒂的合影作品也非常丰富,有母子、夫妻、闺蜜、兄弟、家族、同仁、朋友,诉说着甜蜜的爱情、温馨的家庭、无私的友谊。在拍摄时,他从不刻意地摆拍,而注重美好瞬间的捕捉。一位曾经在沈石蒂照相馆拍照的顾客说:“他没有让我们摆很多动作,而是让我们自然做动作时就拍下来,就好像玩一样,觉得很开心。”

铭记上海与犹太民族深情

沈石蒂是最晚一批离开上海的犹太人之一。在上海,他还遇到了自己的爱人——一位叫Nancy的中国女孩。

1957年,他离开上海,去了以色列,也带着那些他曾倾注过心血和热情的照片。尽管离开了,但上海始终是他魂牵梦绕的地方。在以色列,他看到中国留学生,就把他们邀请到自己家里做客。他接受当地报纸《新消息》采访时回忆说:“我生命中最美好的经历都发生在上海,每当想起上海,我总会喃喃自语,这是一个如此特殊、充满活力的城市,我仿佛能看到她缤纷的色彩,闻到她丰富的气味……”

沈石蒂和上海有说不完的故事,犹太人和中国也有说不完的故事。在上海,避难的犹太人和战乱动荡中的中国人民结下守望相助的情谊。沈石蒂的摄影作品展现了中以人民交往历史的一面,也是中以人民共同记忆的一部分。

在沈石蒂的镜头下,记录了当年老上海旧时风华,也记录了人们在动荡中不妥协的生活态度。1937年,上海沦陷,1941年,太平洋战争爆发。1943年,日本在中国设立针对犹太难民的限定居住区,在沪的中外人士都面临困难的境遇。但在战事不顺、经济萧条的大环境下,人们收拾自己、打足精神,自己或携家人去沈石蒂的照相馆拍一张体面、优雅、精致的照片,显示了自尊自强、积极向上的精气神。

这样的风采通过照相这一超越时空、超越国界的艺术语言,传递给了全世界的人民。1986年,沈石蒂在以色列去世,全部遗物由他的继子摩西·德克斯勒保管,其中包括从上海带回的照片。2011年10月,这些照片在国内首现以色列驻上海总领事馆的官方微博上,由领馆寻找相中主人。2012年6月,在沈石蒂当年开设照相馆的原址举办了“上海方舟——以色列摄影大师沈石蒂老上海人像展”,短短40余天的展览吸引了46000多名游客驻足。今年10月,以色列驻沪总领事爱德华回到以色列,接受了捐赠给上海的沈石蒂摄影方面的作品和史料。

而今,随着沈石蒂作品和史料的回家,不仅让人重温那个时代人物的浮沉、历史的变迁,更将铭记上海这座“东方诺亚方舟”与犹太民族之间道不尽的历史深情。

智能标签:

- 上一篇: 解放日报:他为中国木刻版画殚精竭虑

- 下一篇: 解放日报:《工人之路》巡展在沪开幕