他们来自不同的单位,却做着同样的事

这双背面布满红疹的手的主人叫董靖军,是一名下沉社区的机关干部。他和其他12名机关干部已在抗疫一线奋斗了近两个月……

浦西实行静态管理前夕,凉城新村街道复旦居民区党总支书记沈丹遇到了前所未有的困难:小区阳性病例猛增,而居委里只有3名工作人员在岗。

紧急时刻,13名市、区级机关干部响应市委组织部的号召迅速集结、下沉社区一线,组成临时党支部,与复旦居委干部并肩作战。

“接线员”回应居民诉求

复旦小区临时党支部书记、凉城第四幼儿园党员教师滕蓓瑾是小区的“双报到”党员,早在市委组织部发出号召之前,就已经向属地居委会报到,成为社区抗疫志愿者队伍里的一员。期间,她又接到了市委组织部的号召,通过“干部下沉”的方式,再次向社区报到,同时担任临时党支部书记一职。

复旦小区是一个老旧小区,人口密度大、人口老龄化程度高、部分楼栋的物业基础薄弱,封控开始后,居民各种需求不断,居委电话也从不间断。滕蓓瑾做了“电话接线员”,帮着回应居民诉求。

一天,滕蓓瑾接到一位患癌且需要血透的独居老人的电话,“小区封控,钟点工无法来照顾我的起居生活,怎么办?”电话那头,老人担忧不已。挂完电话后,滕蓓瑾与居委干部讨论后,决定为老人每天送饭。起初,由于大家的工作繁忙,导致送餐时间有所延迟,老人打来电话抱怨,滕蓓瑾只得一边安抚老人情绪,一边解释延迟送餐的原因。

事后,居委安排了专人给老人送餐。当得知老人无法前往医院血透时,滕蓓瑾和志愿者第一时间告知了她街道专车联系方式,老人顺利到医院完成了透析。“谢谢你们,你们辛苦了,你们真的不容易。”当老人再次看到他们时,送上了两颗苹果,由衷地表达了谢意。

白天下社区 晚上进单位

“听到需要下沉到社区一线后,我就马上报名了。”在复旦小区,临时党支部成员、区就业促进中心工作人员董靖军和3名同事已经连续奋战了五十多天。

因为家住外区,他们在下社区的前一天住进了单位,从此有了双重任务:白天下社区,担任志愿者;晚上进单位,完成工作事务。

去小区报到后,董靖军和同事们迅速完成角色转变,全身心投入战斗,搭建核酸检测临时点、协助居委设计核酸检测站点进出口、粘贴地面保持距离的标识。董靖军因长时间戴医用橡胶手套导致皮肤过敏,难受了半个月。即便如此,他也没有停下为居民服务的脚步。

时间长了,董靖军摸索出了一套快速发放物资的流程——由块长、楼组长、运输人员组成三级梯队,共同参与物资发放。“运输人员负责送物资,块长和楼组长做好对接工作及清点物资数量的工作,大家互相协作,能确保物资尽快送到居民手中。”董靖军说。

白天忙完,他和同事们回到单位,继续处理工作上的事宜。

定细则理顺配药流程

来自市委政法委和市规划院的顾华和骆棕是复旦小区的“配药二人组”。

复旦小区老年人多,用药需求量大,“一般情况下每天二三十户,高峰时期有一百多户。”每次拿到配药清单后,“配药二人组”便马不停蹄往社区医院赶。

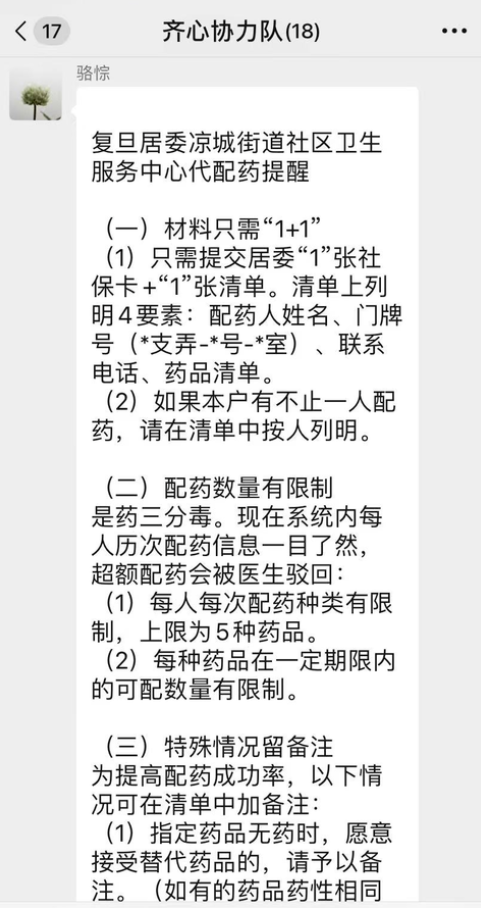

然而,配药过程并非一帆风顺,期间会发生各种“小插曲”。例如,居民需要的药没有,但有可替代药品;进口的药没有,但有药性相近的国产药;有些药不能同时开。“配药二人组”只能通过电话一遍遍与居民取得联系去解决问题,配药的时间也一再延长。

根据几次配药的经验,“配药二人组”总结拟定了一份详细的代配药提醒,让居民更直观地了解了配药细则,大大提升了配药效率。

“取药的时候是我们最开心的时候,拎着满满的药品回社区,是非常幸福的事。

“千面手”为民送安心

抗疫一线还有一群可爱的“千面手”,来自区就业促进中心的贺梅就是其中一员。搬运沉重的物资对女同志来说是个挑战,贺梅积极参与其中,为了能尽快把物资发到居民手中,她咬牙坚持,一次次圆满完成任务。

来自区司法局的李光亚是“95”后,“仗着年轻”,志愿者服务里的脏活累活他都抢着干。期间,小区一个支弄的居委干部根据防控要求被隔离,李光亚自告奋勇承担起这个支弄里的核酸检测工作,每次都完成得又快又好。

在疫情最严重的时期,复旦小区有23栋封控楼,占到整个小区的三分之一。临时党支部里的男同志主动揽下了阳楼的消杀任务,他们背着几十斤重的消毒水,在楼道里仔细消杀,给居民送去一份安心。

他们来自各行业,如今却在社区里成为了一颗颗“螺丝钉”,哪里有需要就往哪里去,用实际行动诠释了党员的责任和担当,谢谢你们的挺身而出!

- 上一篇: 她用画笔定格抗疫瞬间

- 下一篇: 虹口隔离点的带队守护者