170件实物、90个犹太难民亲历故事全新呈现

(记者 万彦)

一条全透明步道穿过上海犹太难民纪念馆第二展厅。悬空玻璃步道的设计,让参观者迈出的每一步都需小心翼翼。透明步道下,放置着当年犹太难民逃亡时所使用的护照和通行证件等物品,让人们在展馆穿行中体验二战时期那些饱受纳粹摧残的犹太难民前往远东陌生都市上海时的忐忑。

这是上海犹太难民纪念馆新展陈的一部分。纪念馆新展向公众开放首日,日参观人数就近800多人,是什么吸引了那么多人的目光?

史料征集历时8年

“怎样才能把‘虹口故事’说好?”自2007年以来,上海犹太难民纪念馆一直在反复研究这道课题。纪念馆馆长陈俭说,当年一则新闻给他带来很大触动:日本右翼分子否认南京大屠杀,国内不少学者、民间收藏者从海内外找了大量史料,进行了成功反驳。那么对于上海犹太难民纪念馆来说,这个在二战黑暗中闪耀过的“人性光辉”,该用什么去证明呢?仅凭原有的几张照片和一些文字介绍,显然不够。

于是,犹太难民史料征集活动于2007年启动,由区外事办、纪念馆工作人员和志愿者们在海内外进行征集。犹太难民及后裔纷纷欣然参与,有的捐献实物,有的坐在摄像机前叙述往事。在8年时间里,上海犹太难民纪念馆积累下了1700多件史料、数千分钟口述影像记录。今年,纪念馆精选了170件实物、90个犹太难民亲历故事,并融合了电子导览等新展出手法重新布展,作为纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利70周年的隆重献礼。

件件捐赠重塑往事

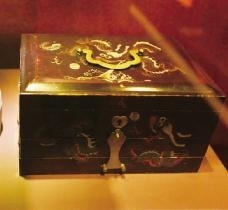

与以往以图文展品为主不同,此次上海犹太难民纪念馆新展陈里的170件实物展品,每一件物品都凝结着一位犹太难民对70多年前虹口生活的回忆。从逃难时使用的证件、船票,到在上海立足谋生用的执照、证明等,大多都是出自犹太难民的捐赠。为了履行承诺,有的犹太难民将自己珍藏的物品划出遗产部分,嘱托朋友在自己去世后将这些物品送回上海。正是有了这些对上海怀有深厚感情的犹太难民的帮助,新展陈才能从多个角度展现当年犹太难民如何来到虹口、如何在虹口生活、如何和上海邻居融合相处。

在第二展厅里,有一件造型典雅的婚纱,婚纱上装饰着细腻的蕾丝,并绣着百合图案。它的主人叫贝蒂(BettyGrebenschikoff)。1939年6月,意识到时局“有变”,贝蒂的父亲花重金买到了四张船票,带着一家人匆忙逃离德国,来到当时唯一向犹太人敞开大门的城市上海。随后二战爆发,欧洲传来令人伤心的消息,他们未来得及出逃的族人大部分都死于纳粹屠杀。此时的上海给了贝蒂一家最好的庇护。在上海生活期间,贝蒂姐妹邂逅了爱情。姐姐伊迪丝(Edith)嫁给了一个美国士兵,贝蒂则在游泳时结识了上海犹太学校俄国体育老师奥列格(Oleg Grebenschikoff)。恋爱时,他们和很多上海年轻人一样,在外滩散步、在和平饭店约会。结婚前,在南京路上经营裁缝店的婆婆亚历山德拉(Alexandra)为贝蒂定做了这件婚纱。1950年,贝蒂离开上海,并带上了这件婚纱。之后,她的两个女儿在结婚时都穿着这件婚纱。2013年,贝蒂把这件见证了家族几代人幸福的婚纱捐赠给上海犹太难民纪念馆,她说:“现在我有5个孩子、7个孙子、4个曾孙,一切都是因为在1939年,我幸运地在上海得到了安全避难所,我会永远感激这一点。”

第三展厅里,一个竹制黄包车模型是犹太难民约瑟夫(Josef Rossbach)捐赠给纪念馆的爱物。他一直对黄包车特别迷恋,这份感情源自对中国邻居的美好回忆。原来,当年在虹口避难时,约瑟夫家的隔壁邻居是一户靠拉黄包车谋生的中国人。每天邻居收工回家后,都会把约瑟夫和自家孩子一起抱上黄包车,拉到街上兜风。坐在黄包车上看着上海街巷从身边掠过,成了当时年幼的约瑟夫最开心的事情。那个竹制黄包车模型就是当时仿制黄包车做成的随身玩具。即使是在战后,他离开上海前往德国汉堡定居时,都一直小心保存着这个玩具。2010年,约瑟夫把自己珍藏了几十年的玩具黄包车捐赠给了上海犹太难民纪念馆,为的是让更多人了解它背后的故事。他说:“虹口和玩具黄包车,这些都是我生命的一部分。当年中国人帮了我们不少忙。如果不是那样,我们早已被杀害了。我最大的愿望,就是有机会能再次回到虹口,看看虹口的发展,看看那些街头,如今还有没有飞奔的黄包车。”

可以说,上海犹太难民纪念馆新展出的每一件展品背后都有一个故事,一件件细细看来,令人回味无穷。

精彩故事可以带回家

如此丰富的馆藏实物,如果一次看不完怎么办?现在通过科技手段,参观者除了实景走访了解展品故事外,还可以通过微信和上海犹太难民纪念馆“连线”,公众账号除了日常展览信息推送外,还兼具了导览功能。

参观者通过微信加“上海犹太难民纪念馆”公众账号后,进入账号界面,在菜单“中文导览”部分选择“展品信息”,便可查询到62件展品的信息编码。在微信界面,按需要输入编码后,就能收到一段由上海犹太难民纪念馆精心制作的语音信息。语音信息详细叙述了展品背后的感人故事。观众既可以在现场通过耳机听讲解,加深对展品的了解,也可以在参观后,把这些动人的故事带回家,反复聆听,慢慢回味。

- 上一篇: “海上最美家庭”满必鸿、胡月仙夫妇谈家风家训

- 下一篇: 欧阳新上任“小巷总理”参与培训