[重拾海派]北外滩:开埠"第一门" 记录170年的经济腾飞

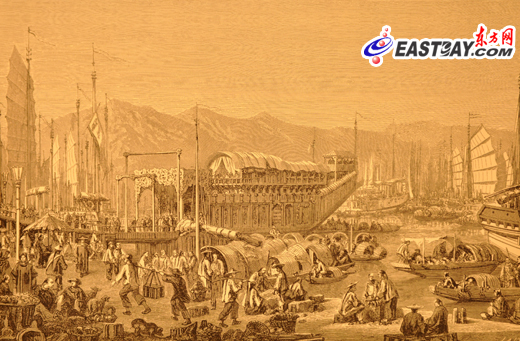

1850年代的上海港口

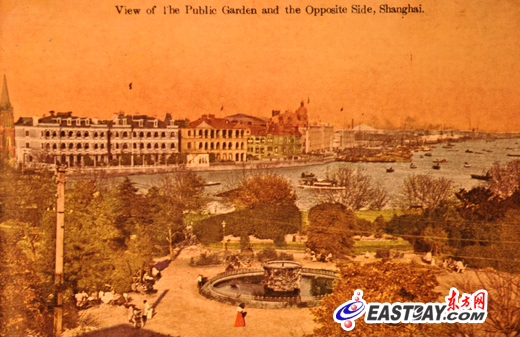

1870年代的苏州河口

开埠初期的外虹桥码头(此虹桥非现今的虹桥,当时在虹口架起的桥被称为虹桥)

上海开埠时的虹口码头

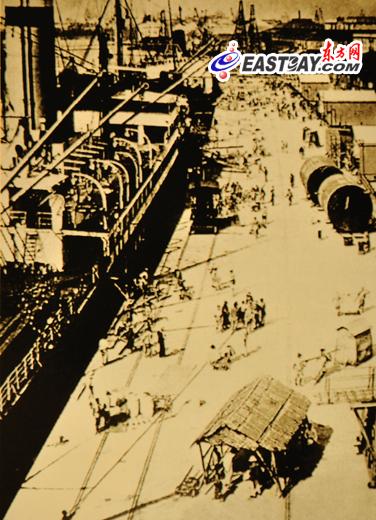

通商码头上准备离港的轮船

今年是上海开埠170周年,翻阅史料,追溯上海发展的历史,从一个小渔村发展到松江府上海县,再到民国时代的上海市以及1843年五口通商以后开埠的上海,这一段段的历史都记录了上海这座城市的经济发展。说起上海开埠,就不得不说起上海开埠的第一扇门——北外滩。

1843年五口通商上海在北外滩开埠

据《话说上海(虹口卷)》记载,一百多年前,当第一船外国人来到上海的时候,他们看到的一个很普通的渔村,当时并不叫外滩的外滩地带,只是一条便于纤夫行走的小道。1842年前,这里还是一片荒野,黄浦江岸也没有任何防护设施,属于江水泛滥时的淤泥地带。1843年五口通商之后,上海主要成为了通商口岸而存在。

随着通商口岸的开放,上海开埠的第一扇门也由此打开。而上海的通商口岸就是位于现今的北外滩。东方网记者了解到,从外白渡桥至金陵东路的黄浦江西岸道路称为外滩,全长约1300米。而从外白渡桥向北延伸至黄浦路,直至大连西路虹口区内地域,称为北外滩。

1860年上海第一个轮船码头诞生

史料记载,清道光二十五年(1845年),英商东印度公司在徐家滩(今东大名路、高阳路一带)建造简陋的驳船码头。清咸丰十年(1860年),英商宝顺洋行建造宝顺码头,至此上海真正意义上的第一个轮船码头在北外滩诞生。咸丰十一年,其昌洋行建造其昌码头。同治三年(1864年),英商蓝烟囱轮船公司重建虹口码头,由驳船码头改为轮船码头。随着年代的延伸,沿江依次建有汇源、怡和、旗记、伯维船坞、顺泰、海津关、同孚、虹口、耶松船坞、耶松船厂、宝顺、仁记等十几个外商码头和船厂。虽然,其中有过叫老宁波的码头,但资本方依然是洋人。19世纪70年代后,清政府组建轮船招商局,突破轮船码头均为外商把持的局面。

百年沉浮曾经的方木码头成为航运业发祥地

百年间,虹口北外滩,这曾经上海第一个轮船码头的地方,由滩地到方木固定码头,后逐渐改建为水泥固定码头。抗日战争胜利后,由我江海关接管,交中央信托局管理经营。上海解放后,杨树浦码头、汇山码头、公平路码头、高阳路码头、虹口码头等归属上海市人民政府管辖。这一带的海洋客运码头,由上海客运服务总公司统一经营管理。

随着时代的发展,现在的北外滩已是上海航运业的发祥地,拥有长达2.6公里的沿江岸线。位于北外滩的上海港国际客运中心也按照国际一流的现代化邮轮母港使得北外滩地区成为上海的水上大门,大量的国际游客由此进入上海。2010年世博会有近100万人次通过“海上门户”到达上海。

如今的北外滩区位优势得天独厚:坐北朝南,面水朝阳,西南处外白渡桥与外滩相连,南面隔江与陆家嘴金融贸易区相望,绵延起伏的古典建筑群和对岸的摩天大楼尽收眼底,与外滩、陆家嘴形成三足鼎立之势,共同构成“黄金三角”。

(来源:东方网)

- 上一篇: “宁肯断租也要为百姓建活动室”

- 下一篇: 上有灵魂的政治课