虹口区生态环境局发布《2021年度虹口区生态环境状况公报》

发布时间:2022-06-06

信息来源:

2022年六五环境日期间,虹口区生态环境局发布《2021年度虹口区生态环境状况公报》

2021 年,虹口区坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神,坚持稳中求进工作总基调,立足新发展阶段,贯彻新发展理念,服务新发展格局,以推动高质量发展、创造高品质生活、实现高效能治理为目标导向,坚持把“绿水青山就是金山银山”“人民城市人民建、人民城市为人民”重要理念贯彻落实到生态环境保护的各领域和全过程,区域环境质量和环境面貌得到有效提升。

世界无烟全区生态环境质量持续改善,

主要污染物浓度进一步下降

环境空气质量

2021 年,虹口区环境空气质量指数(AQI)优良天数为 331 天(有效天数 364 天), 较 2020 年增加 1 天;AQI 优良率为 90.9%,较 2020 年上升 0.7%。

主要污染物指标

在污染日中,首要污染物为臭氧(O3)的天数占比为57.6%,二氧化氮(NO2)的天数占比为24.2%,表明臭氧(O3)和二氧化氮(NO2)污染仍较突出。

2021年虹口区空气质量指数(AQI)首要污染物统计图

1、细颗粒物(PM2.5)

2021年,虹口区细颗粒物(PM2.5)年均浓度为27微克/立方米,与全市平均浓度持平,达到国家环境空气质量二级标准,较2020年下降12.9%,较基准年2015年下降49.1%。

2、可吸入颗粒物(PM10)

2021年,虹口区可吸入颗粒物(PM10)年均浓度为43微克/立方米,较2020年上升2.4%,达到国家环境空气质量二级标准。

3、二氧化硫(SO2)

2021年,虹口区二氧化硫(SO2)年均浓度为6微克/立方米,与2020年持平,达到国家环境空气质量一级标准。

4、二氧化氮(NO2)

2021年,虹口区二氧化氮(NO2)年均浓度为38微克/立方米,与2020年持平,达到国家环境空气质量一级标准。

5、臭氧(O3)

2021年,虹口区臭氧日最大8小时(O3-8h)平均第90百分位数浓度为145微克/立方米,较2020年上升3.6%,达到国家环境空气质量二级标准。

6、一氧化碳(CO)

2021年,虹口区一氧化碳(CO)24小时平均第95百分位数浓度为1.0毫克/立方米,较2020年下降9.1%,达到国家环境空气质量一级标准。

7、酸雨

2021年,虹口区降水pH平均值为5.51,酸雨频率为72.2%,较2020年上升1.0%。

地表水环境质量

2021年,全区河道的11个监测断面中,Ⅲ类水质断面4个,Ⅳ类水质断面7个,连续七年持续改善。市考断面水环境目标达标率100%,其中沙泾港-大连西路桥、俞泾浦-四明公所桥和沽西浜-江湾镇镇政府背面花园内小桥3个市考核断面水质达到Ⅲ类水质标准,江湾市河-凉城路市考断面达到Ⅳ类水质标准。

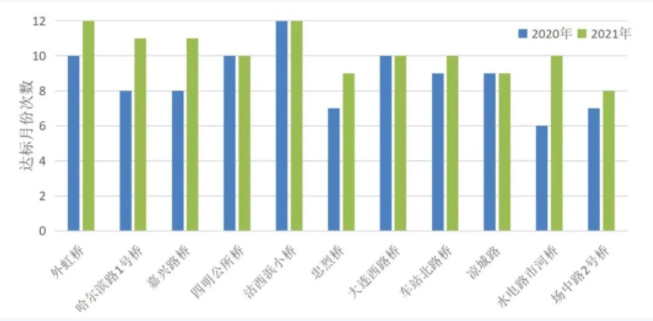

2020年与2021年虹口区各监测断面达标情况对比

声环境质量

1、区域环境噪声

2021年,虹口区区域环境噪声昼间时段的平均等效声级为53.9dB(A),较2020年下降了1.7dB(A),评价为“较好”。夜间时段的平均等效声级为48.0dB(A),较2020年下降了0.4dB(A),评价为“一般”。

2、道路交通噪声

2021年,虹口区道路交通噪声昼间时段的平均等效声级为65.1dB(A),较2020年下降了2.0dB(A),评价为“好”。夜间时段的平均等效声级为60.7dB(A),较2020年上升了1.2dB(A),评价为“一般”。

碳达峰碳中和

7月16日,全国碳市场上线启动仪式暨中国碳交易市场论坛在虹口区北外滩中美信托金融大厦内的上海环境能源交易所召开,全国碳排放权交易市场在北外滩正式鸣锣开市,成为世界上最大的碳交易市场。2021年全国碳市场碳排放配额(CEA)累计成交量178,789,350吨。累计成交额7,661,230,022.99元。

土壤污染防治

2021年,虹口区共有25个地块开展了土壤污染调查评估工作,重点建设用地安全利用率为100%。

固体废物管理

2021年,虹口区进一步加强危险废物、医疗废物监管,认真做好全国人大执法检查的迎检工作,广泛宣贯新《固体废物污染环境防治法》。全年规范收集处置危废283.11吨、医废2866.58吨。推进生活垃圾分类投放点升级改造,全年生活垃圾回收利用率达到56.9%。

辐射安全管理

加强全区核技术利用单位的监管,对全区92家核技术利用单位开展“双随机”检查,指导60家企业修订完善应急预案,为全区41家企业167名辐射工作人员开设辐射环境安全培训和考试专场,确保辐射环境安全可控。

生态环境建设

全年新增各类绿地面积4.77万平方米,新增立体绿化2.5万平方米,完成1.845公里绿道建设(含海伦路绿化特色道路建设)和6个口袋公园的改造,成功创建2条市级林荫道;有序推进和平公园改建和67街坊公共绿地建设,不断增加生态环境容量。